暗号化データ可用性(EDA):その概念と暗号技術

本セクションでは、暗号化データアベイラビリティの仕組みと、その基盤となる暗号技術を体系的に解説します。暗号化、イレイジャーコーディング、多項式コミットメント、サンプリング手法といった技術を詳細に取り上げることで、データの機密性を保持しつつ検証可能性を確保する方法を明らかにします。さらに、AvailのEnigmaアップグレードをはじめとする具体的な実装例を提示し、EigenDAやWalacorなど、次世代の技術的アプローチとの比較も行います。

暗号化データ可用性(EDA)の定義

暗号化データ可用性(EDA)は、モジュラー型ブロックチェーンにおける新たなプライバシー層であり、検証に必要なデータを公に利用可能な状態で提供しつつ、認可されていない第三者には判読不能とする仕組みです。従来のデータ可用性ソリューションではトランザクションデータがすべて平文で公開され、あらゆる参加者が内容を閲覧できましたが、EDAでは公開前にデータが暗号化されます。これにより、データ可用性が担保する「誰でもデータの存在を検証し、必要に応じてチェーンの状態を再構築できる」というセキュリティ保証と、トランザクション内の機微情報を秘匿するプライバシーの両立を実現します。

EDAの中核は「可用性」と「機密性」の両立です。この二重要件を満たすため、2つの重要なメカニズムが採用されています。まず、データは特定の認可参加者が管理する鍵、あるいはスマートコントラクトによる制御下で暗号化されます。次に、暗号化されたデータがネットワーク上で完全に利用可能であることを示す暗号学的証明が用いられます。これらの組み合わせにより、公開バリデータがネットワークの健全性を担保しつつ、認可された当事者だけがデータを復号・処理できるようになります。

EDAは、一般利用者には取引内容を秘匿しつつも、関係者や監査人、取引相手が検証できることが求められるプライベートロールアップや規制対応アプリケーションに最適です。企業や機関は、モジュラー型ブロックチェーンのスケーラビリティを活かしながら、機密性や法令遵守要件を維持できます。

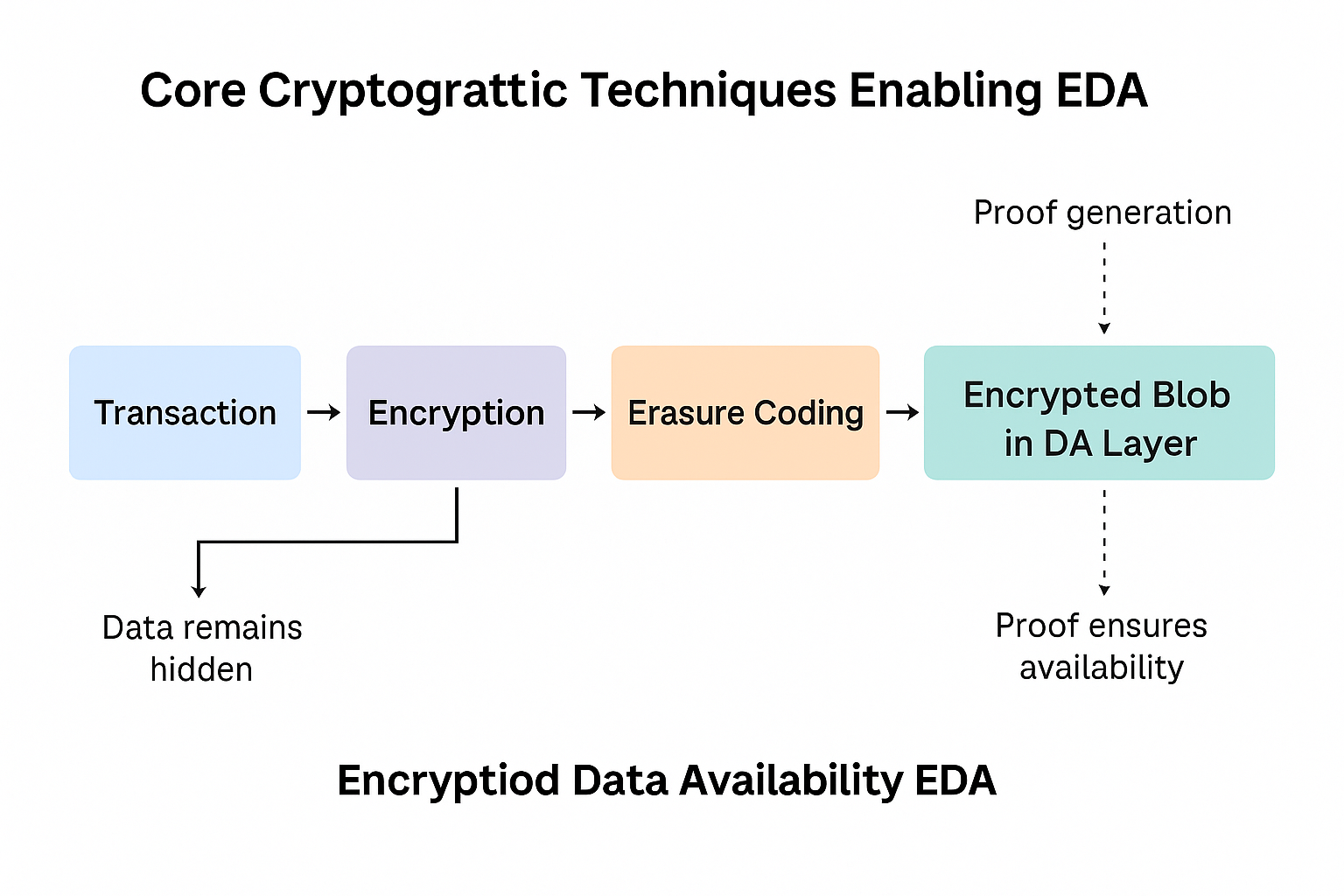

EDAを支える主要暗号技術

EDA実現には、先端的な暗号技術が組み合わさり、プライバシー・完全性・検証性のバランスが取られています。基本的に、可用性レイヤーへデータを送信する前に暗号化を実施します。暗号化データは小さな単位に分割され、イレイジャーコーディングによって符号化される場合が多いです。イレイジャーコーディングは、データ全体の一部から全体を復元できるため、バリデータは全ての暗号化データをダウンロードせずとも可用性を検証できます。この手法は既にCelestia等のパブリックDAレイヤーで運用されており、EDAでは暗号化ブロブまで適用範囲が拡げられています。

また、EDAの柱となるのがKZG(Kate–Zaverucha–Goldberg)コミットメントなどの多項式コミットメント技術です。これにより、ライトクライアントでもサンプリングしたデータ片が全体のデータセットと整合していることを、暗号化データのままで検証できます。データ可用性サンプリングと組み合わせることで、バリデータは全暗号化データの存在を確率的に確かめられ、復号する必要はありません。これにより、悪意あるシーケンサーがデータを隠したまま公開したと装うことを防げます。

EDAでは鍵管理も大きな課題となります。パブリックロールアップでは鍵管理の必要がありませんが、EDAでは暗号鍵の生成・配布・ローテーションを安全に運用しなければなりません。鍵管理手法には、複数参加者が共同で鍵を管理するマルチパーティ計算(MPC)、あるいは一定数の当事者が揃った場合のみ復号できるしきい値暗号方式などが用いられます。また、Trusted Execution Environment(TEE)や完全準同型暗号(FHE)を利用し、暗号化データの選択的開示や復号せずに計算を行う研究も進展しています。

これら暗号技術の総合的な活用によって、根本となるデータブロブがパブリックに公開されなくても、ロールアップのセキュリティ基準であるデータ可用性証明は損なわれません。

Enigmaアップグレードと新しい実装例

EDAの発展を象徴する重要な節目となったのが、2025年発表のAvailによるEnigmaアップグレードです。Availはもともと、モジュラー型ブロックチェーン向けの汎用データ可用性レイヤーとして設計されていましたが、ネイティブで暗号化ブロブに対応するよう拡張されました。Enigmaによって、ロールアップはAvailの既存プロトコルに対して互換性を維持しながら、暗号化トランザクションデータを提出できるようになりました。これにより、プライバシー重視のロールアップも独自のデータレイヤーを構築せず、パブリックロールアップと同じ共有インフラ上で機密性を保てるようになります。

Enigmaアップグレードでは、多様なガバナンスモデルに対応する柔軟な暗号化方式も導入されています。ロールアップが内部で鍵管理する方法も、コンソーシアムメンバーへの委譲や、一部の規制当局や監査人のみがアクセス権を持つハイブリッド方式も選択可能です。この柔軟性により、内部機密性と外部監督の両立が求められる企業導入にも適応できます。

他にも同様のアプローチが進められています。EigenDAではEigenLayerのリステーキングエコシステムと連携し、リステーキングDAサービスにレイヤー可能なプライバシー機能の検証が進められています。Walacorは、暗号化とコンソーシアムバリデーションを組み合わせることで、厳格なアクセス制御を重視する機関向けのパーミッション型DAモデルを提案しています。設計や信頼前提は各社異なりますが、「取引ブロブの暗号化と検証可能な可用性の両立」という原則を共有しています。

EDAの利点とトレードオフ

EDAの最大の利点は、プライベートロールアップの実現により、ロールアップアーキテクチャの本質的なセキュリティ特性を損なわないことです。ユーザーはトランザクションデータの再構築性と可用性への信頼を得ながら、競合や攻撃者から機密情報を守れます。これは、ブロックチェーンレベルの検証性が必要でありながら完全な公開が難しい金融機関やサプライチェーン、IDシステム等に大きな変革をもたらします。

一方で、EDAには課題とトレードオフも存在します。暗号化によって計算負荷や遅延が増大し、特に鍵ローテーションやしきい値復号が頻繁な場合は顕著です。暗号鍵の安全管理は非常に重要で、鍵流出は重大なデータ漏洩につながります。また、監査人や規制当局への選択的データ開示を実現する仕組みは、研究段階にあり実装もこれからです。さらに、標準化されたフォーマットや鍵共有フレームワークが確立しない状況では、暗号化ブロブのロールアップ間における相互運用性・コンポーザビリティが限定される懸念もあります。

それでもなお、EDAはモジュラー型ブロックチェーンの設計進化における不可欠な要素です。今後、企業や政府による社会インフラへの応用が進むにつれて、EDAはオプションではなく標準機能として定着していくと考えられます。