LRTおよびLSTの内部構造:これらトークンはどのように機能するのか

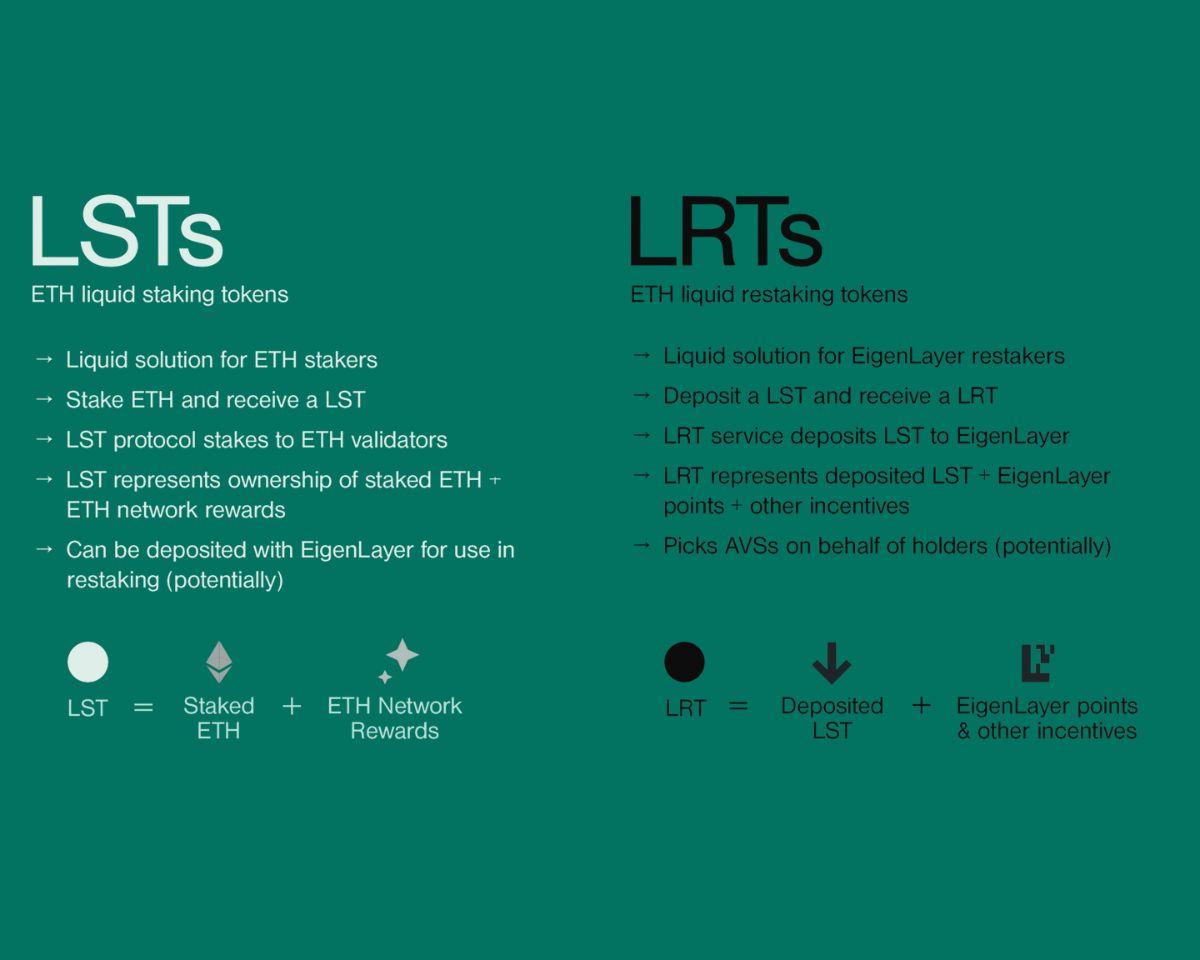

本コースでは、Liquid Staking Token(LST)、Liquid Restaking Token(LRT)という主要な構成要素、さらにそれらが分散型金融(DeFi)とどのように統合されるかについて詳しく解説します。LSTとLRTの違いや、リステーキングプロトコルの構造、そしてLST-Fiエコシステムによりイールドアグリゲーション、バリデータへのデリゲーション、コンポーザブルなステーキングプロダクトがどのように実現されるかについて体系的に説明します。

LSTからLRTへ:構造的転換

Liquid Staking Token(LST)は、Ethereumのステーキングメカニズムによる「資本のロックアップ」という課題を解決するために登場しました。ネットワークのセキュリティに貢献するステーカーは報酬を受け取りますが、ステーキングしたETHは流動性を失います。Lido(stETH)、Rocket Pool(rETH)、Coinbase(cbETH)などのプロトコルは、預け入れたETHに対して譲渡可能なトークンを発行するトークン化ステーキングソリューションを提供しました。これらのトークンは、ステーキング報酬を獲得しつつDeFiでの利用も可能です。

Liquid Restaking Token(LRT)はこのコンセプトを発展させ、リステーキングという新たな領域に拡張しています。LRTは、単に報酬を生むETHを示すのではなく、EigenLayerへデリゲートされ追加的なサービスにセキュリティを提供するETHやLSTを表します。このレイヤーが加わることで、同じ資本が複数の収益源——Ethereumのステーキング報酬、EigenLayerのポイントやサービス手数料、LRTプロトコルのインセンティブ——を獲得できるようになります。LRTトークンは、こうしたリステーキングポジションを追跡するコンポーザブルなラッパーの役割を果たします。

最も大きな違いはその複雑性です。LSTはEthereumステーキングという単一の収益源を反映しますが、LRTは複数サービス、スラッシングリスク、インセンティブ構造などを含むより動的なポジションを示します。そのためLRTは、トークン仕様、ガバナンスモジュール、償還ロジックがより堅牢に設計されています。

LRTの仕組み

LRTは、ユーザーがETHまたはLSTをリキッドリステーキングプロトコルに預け入れることで発行されます。Ether.fiやRenzoといったプロトコルは、独自のホワイトリストバリデータやノードオペレーターネットワークを使い、預け入れ資産をEigenLayerにデリゲートします。ユーザーは、リステーキング量、期待される報酬、EigenLayerのAVSへの比例エクスポージャーを追跡するLRTを受け取ります。

LRTは代替性・譲渡性があり、流動性プールやレンディング、市場連動型のイールド商品にも活用できます。裏側ではLRTプロトコルが、デリゲーション管理、報酬回収、AVSとのインタラクションを積極的に行い、スラッシングリスクやバリデータパフォーマンスもモニタリングしています。EigenLayerポイントの自動複利やスラッシング保険など追加機能を提供する例も見られます。

ネイティブリステーキングでは、ユーザー自身がインフラを運用したり直接EigenLayerコントラクトとやり取りする必要がありますが、LRTはこれらの複雑さを抽象化し、使いやすいトークンモデルへと転換します。その結果、流動性を保ちつつリステーキングのエクスポージャーに参加できる柔軟なオンチェーン資産となるのです。

LSTとLRTの主な違い

LSTとLRTはいずれもステークETHの流動性を解放する役割を果たしますが、根本的な仕組みには違いがあります。LSTはEthereumコンセンサス層の純粋なステーキングポジションです。プロトコルがETHをバッチでステーキングし、報酬を分配するため、LSTは受動的に保有され、リスクもEthereumプロトコル規則に基づくバリデータパフォーマンスに限定されます。

対照的に、LRTはEigenLayerとそのAVSが管理する二次ステーキングレイヤー上でのデリゲートポジションです。ここではサードパーティのスラッシング規則や複数の報酬源、プロトコル間依存など新たなリスク要素が加わります。LSTがEthereum基盤のリスクだけを負うのに対し、LRTは追加のアプリケーションレイヤーリスクも担います。

もう一点重要なのがコンポーザビリティです。LSTは既にDeFi各種プロトコルで担保、取引、ファーミングに広く使われています。LRTも同様の導入が進みつつありますが、より複雑な設計となっているため、DeFi連携時にEigenLayer固有の条件やスラッシングロジック、リステーキング引出しキューなどへの考慮が必要です。このため、LRTのコンポーザビリティには、より高度なインフラとオンチェーン報酬システムとの強固な統合が求められます。

LRTプロトコルの台頭

2025年には複数のプロトコルがLRT市場の主要プレイヤーとなっています。Ether.fiやRenzoは、その中でも最大手で、それぞれ数十億ドル規模のリステーキングバリューを運用しています。Ether.fiはeETH、weETHといったLRTを展開し、自動複利やAVS手数料集約、バリデータマーケットプレイスなど高度な機能を備えます。RenzoはezETHをリリースし、DeFi統合への最適化とAVSイールドへの早期アクセスに注力してきました。両プロトコルともEigenLayerの最新スラッシングモジュールやデリゲートボールトシステムと深く連携しています。

Puffer(LRT発行とバリデータ分散インセンティブを組み合わせたもの)や、Kelp DAO(コミュニティ主導のリステーキング)、Swell(swETH上に構築され、EigenLayerポイント蓄積やステーブルコインファーミング最適化を狙った独自戦略)なども注目に値します。

こうしたプロトコルは、ユーザー体験、手数料設計、ロイヤルティプログラム、リスク管理などで競争を繰り広げています。将来のエアドロップに結びつく「ポイント」設計や、低コスト構造、自動リステーキング調整など各種独自性を展開しています。マーケットが成熟するに伴い、AVSエクスポージャー管理方法や報酬分配モデルが、LRTプロトコルの重要な差別化要素となっています。

報酬集約とLRT²スタンダード

Liquid Restaking 2.0の最大のイノベーションの一つが、LRT²というモジュラー型報酬フレームワークです。これは、LRTによるリステーキング報酬の集約・追跡・分配を標準化します。リキッドリステーキング初期は、各プロトコルが個別に報酬を発行していたため、ユーザーはEigenLayerポイントやAVS手数料、各インセンティブを個別に受け取る必要があり、体験が分断され会計も不透明でした。

LRT²は、報酬分配の仕組みを統一することでこの問題を解決します。この標準のもとで発行されるLRTは、共有リワードボールトに接続でき、ポイント倍率・手数料カーブ・期間加重インセンティブなどを透明に管理します。このモジュール設計により、ユーザーは各プロトコルやAVS間でリターン機会を比較しやすくなり、リステーキングへの参加も監査可能・標準化されます。

LRT²対応プロトコルはAVSボールトへの自動デリゲーションも統合可能で、ボールトは手数料とスラッシング規則をオンチェーンで公開します。これによりセキュリティ競争市場が生まれ、リステーカーとAVSがより良い報酬設計でアラインする仕組みが構築されます。

LRT²の導入は、断片的なプロトコルごとの報酬設計から、相互運用可能で長期的エコシステム成長を支えるクロスプラットフォーム標準へのパラダイムシフトとなります。

マルチチェーン展開とSymbioticの役割

EigenLayerがEthereumを中心としてきた一方、Symbioticのような新しいリステーキングプロトコルは、コンセプトを他チェーンや資産クラスにも拡大しています。SymbioticはETH、LST、ステーブルコイン、Bitcoinラップド資産まで対応可能なアセットアグノスティック型リステーキングフレームワークを提供します。セキュリティレイヤーとステーキング資産を切り離すことで、多様な担保を使い新たなサービスやロールアップが信頼を獲得できる仕組みを実現しています。

こうしたマルチチェーン展開は、リステーキングモデルをEthereum外のエコシステムにも解放し、ETHへの信用集中を避け、多様な担保やクロスチェーンバリデータデリゲーションなど新しい市場構造を生み出します。

Symbioticのプロトコル設計は、スラッシングモジュール、デリゲーションインセンティブ、AVS互換性などEigenLayerに近い要素を持ちつつ、チェーンニュートラルな展開柔軟性を持ちます。パーミッションレスおよびキュレートAVSの双方をサポートし、開発者が共通基盤で高度なミドルウェアやインフラレイヤーを自由に設計可能です。

マルチチェーンリステーキングプロトコルの台頭は、LRTモデルがさらなる発展を遂げ、液体セキュリティトークン(LST)という新たな枠組みへと進化し、Web3ユニバーサルトラストレイヤーの基盤となる可能性を示唆しています。