リキッドリステーキング2.0への道

このモジュールは、リキッド・リステーキングの基本概念を解説し、Liquid Restaking 2.0が従来のステーキングモデルをどのように進化させたかを説明します。EigenLayerの果たす役割や、リステーキングによってイーサリアムのセキュリティが新しいサービスへ拡大される仕組み、さらにモジュラー型セキュリティ市場がDeFiの基盤として重要性を増している理由も詳述します。本モジュールを通じて、リステーキングがWeb3領域において資本効率、バリデーターのインセンティブ、プロトコル設計をどのように変革しているかを明確に把握できるようになります。

ステーキングからリステーキングへ

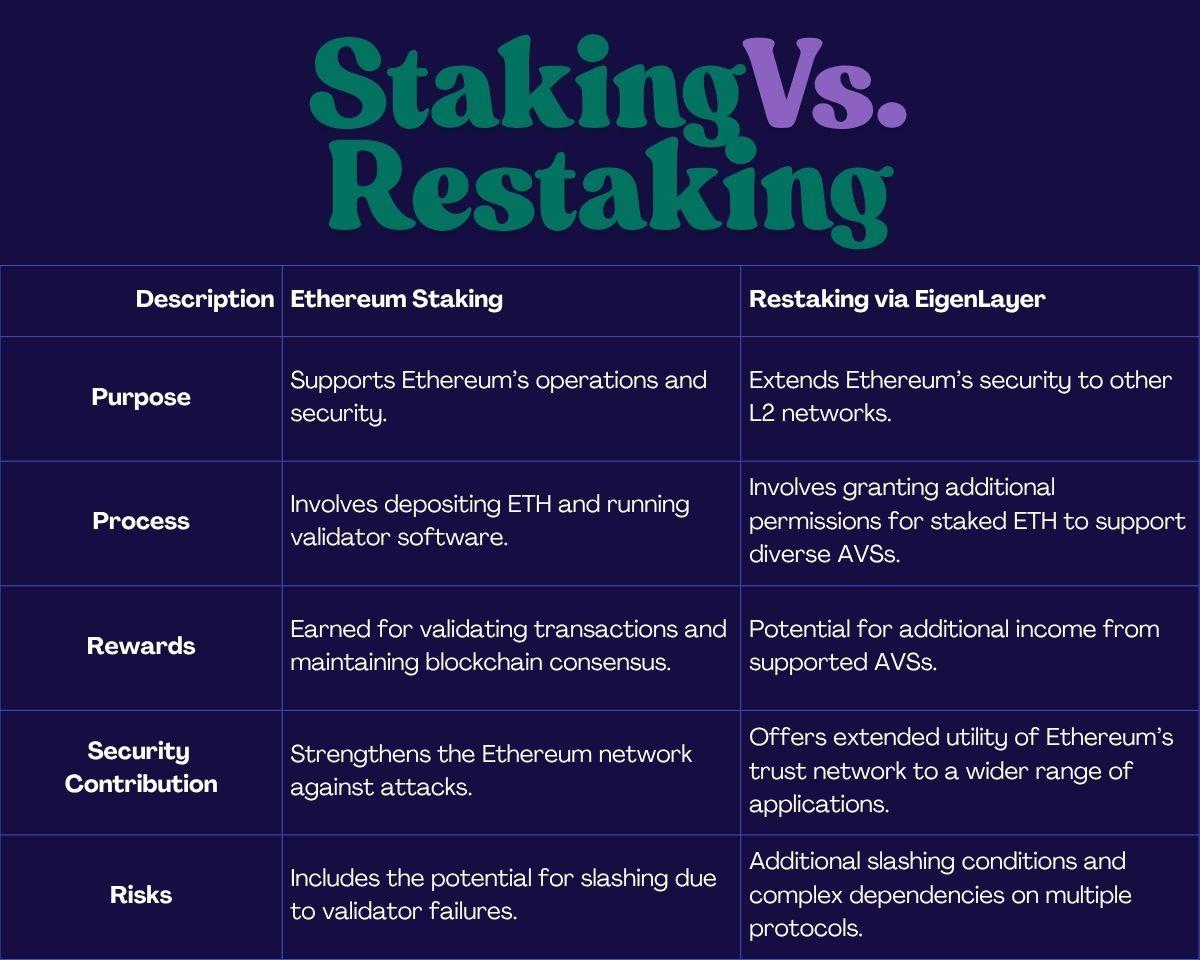

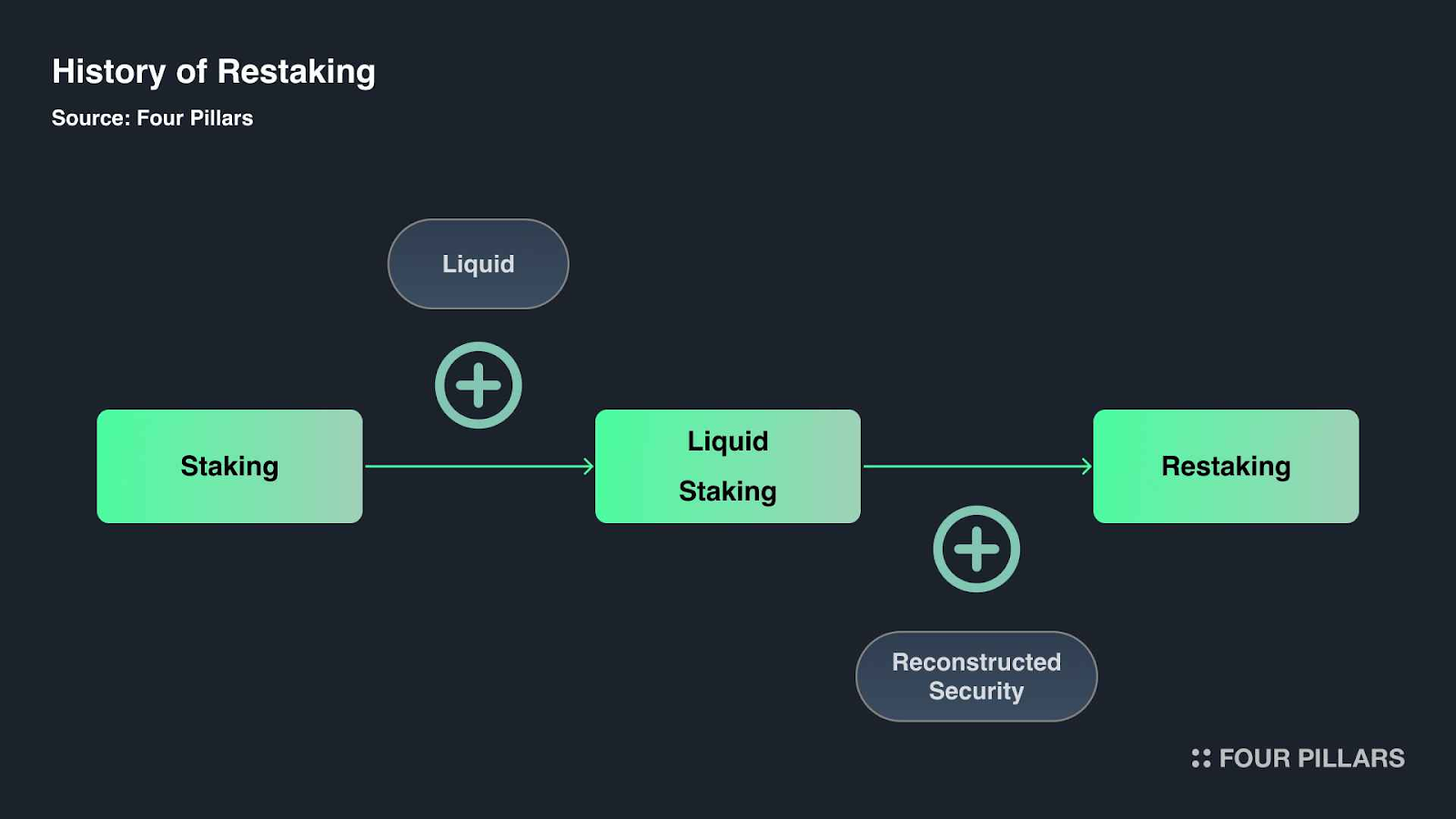

リステーキングは、イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク(PoS)システムの機能を強化する仕組みとして登場しました。これにより、ステーキング済みのETHがイーサリアム基盤レイヤー以外にもセキュリティ担保として再活用できるようになりました。最初にEigenLayerが導入したリステーキングは、検証者が自発的にミドルウェアやデータ可用性レイヤー、オラクル、その他のアクティブ検証サービス(AVS)のセキュリティ提供へ参加できる、モジュラー型のフレームワークを確立しました。この仕組みによって、イーサリアムの信頼レイヤーが複数の分散型ネットワークで共有され、全体のセキュリティが向上し、モジュラー型ブロックチェーンエコシステムの初期インフラ立ち上げも加速しました。

イーサリアムは2022年9月にマージ(The Merge)を経てプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークへ移行しました。検証者はETHをロックし、コンセンサス参加とチェーンのセキュリティ維持に貢献しています。ステーキングされたETHは報酬を生み出しますが、活用範囲は依然として限定的でした。リステーキングの登場で、既存のステーキングETHをイーサリアム基盤レイヤーのセキュリティを損なうことなく、追加ネットワークのセキュリティにも再利用できるようになりました。検証者は追加ソフトウェアを稼働させ、外部AVS向けのメッセージに署名することで、追加報酬を得る仕組みです。

EigenLayerは、最も著名なリステーキングプロトコルとして、ユーザーがネイティブETH(EigenPodへのデリゲーション)か、stETH・rETH・cbETHといったリキッド・ステーキング・トークン(LST)のいずれかをリステーキングできる機能を整備しました。これによって、分散型サービスが新たな検証者セットを構築することなく、イーサリアムからセキュリティを効率的に調達できる柔軟なフレームワークが成立しました。ただし、初期段階のシステムにはスケーラビリティ不足、報酬集約の標準化の欠如、リアルタイムのスラッシング未対応といった課題がありました。こうした背景を受け、リキッド・リステーキング2.0という、より堅牢なモデルへの進化が促されました。

リキッド・リステーキングが生まれた理由

リステーキングはステーキングETHの活用域を広げましたが、依然として大きな制約がありました。ネイティブリステーキングは、ユーザー自身が検証者インフラを整備するか、第三者へ依存しなければなりません。一方、リキッド・ステーキングは検証者業務の負担を排除し、ステーキングETHのトークン化でDeFi全体へ活用拡大を実現しました。

リキッド・リステーキングはこの原則をさらに発展させました。stETH等のLSTを手動でEigenLayerにリステーキングせずとも、Ether.fi、Renzo、Puffer、Kelp DAOなどが、誰でも簡単にリステーキングできるトークン化インターフェースを提供し始めました。ユーザーがETHやLSTを預ければ、リステーキングポジションを示す新たなトークン「リキッド・リステーキング・トークン(LRT)」を受け取ります。LRTはDeFi全体で利用でき、二次市場取引やレンディング担保にも使えるため、AVSのバックグラウンドセキュリティを確保しつつ、より高度な流動性・利便性を提供します。

このしくみは、ユーザー側でステーキング報酬、EigenLayerポイント、LRTプロトコルのインセンティブを複利的に獲得できる一方で、モジュラー型イーサリアム・エコシステムは分散型セキュリティの大規模なプールを獲得し、個別検証者インフラの新規構築が不要になります。

リキッド・リステーキング2.0への進化

2025年半ばには、従来型リキッド・リステーキングモデルの限界が明らかになりました。LRTごとに報酬・ポイント・スラッシングリスクを集約する標準化された仕組みが不在で、EigenLayerのスラッシング条件も依然オフチェーン管理でした。各LRTプロトコルは独自に報酬設計やAVS連携方法を整備していたため、インセンティブが分断され、ユーザー体験にも一貫性がありませんでした。

リキッド・リステーキング2.0では、この課題を解決すべくいくつかの主要な改善が導入されました。まず、EigenLayerがオンチェーンスラッシングモジュールを公開し、プロトコルレベルでのペナルティ執行を実現、AVS向け経済的セキュリティ保証が強化されました。さらに、報酬設計を刷新し、共有型デリゲーション・マーケットプレイスと統合リステーキング・ボールト構造を実装。これにより、AVSはバウンティを提供でき、LRTプロトコルは重複インフラなしでリステーキング資産をボールトへデリゲーションできるようになり、標準化かつ拡張性あるリステーキングパイプラインが形成されました。

また、報酬分配の統一を目的とし「LRT²(リキッド・リステーキング・トークン・リワード)」という新しいリワードトークン標準が登場。LRT²はEigenLayerポイント、AVS手数料、LRTプロトコル報酬を透明かつ監査可能な形で配分するモジュラー型仕組みです。LRTプロトコルごとに独自会計を持たずとも、プロトコル横断で報酬管理できるようになり、透明性と相互運用性が飛躍的に高まりました。

さらに、リキッド・リステーキング2.0では、検証者・ステーカー向けの細分化されたオプトイン手段も導入。包括的な参加ではなく、ユーザーが自身の資産でどのAVSへ貢献するかを選択可能となり、リスク嗜好に応じた手数料設計や差別化がより柔軟に行えるようになりました。

モジュラー・セキュリティとEigenLayerの役割

イーサリアムエコシステムは年々モジュール化が進んでいます。ロールアップやサイドチェーン、ミドルウェアサービスは独自のセキュリティを必要としますが、専用検証者ネットワーク構築に十分な規模が得られないケースが大半です。リステーキングは、イーサリアムの既存検証者セットならびにステーキング資本を再活用し、新興ネットワークの立ち上げ支援を可能にします。

EigenLayerは、こうしたモジュラー・セキュリティ市場のコーディネートレイヤーです。リステーキング資産を集約し、AVSがイーサリアムの信頼レイヤーを「レンタル」できるようにします。リキッド・リステーキング2.0により、EigenLayerは動的な価格決定や手数料分配、自動デリゲーションに対応し、AVSがセキュリティ調達や検証者誘致策を柔軟に設計できるようになりました。この設計思想は、イーサリアムが単なるブロックチェーンを超え、分散型経済全体の信頼エンジンとして機能するための基盤です。

さらに、AVSごとのスラッシング基準やリアルタイム監視ツールを実装することで、それぞれのAVSが独自のペナルティポリシーを設定できます。この柔軟性は、異なる検証者行動が求められる多様なサービスの大規模な拡大に必須です。

批判やリスクへの対応

Vitalik Buterin氏や他のイーサリアム研究者は、過度なリステーキングによるシステミックリスクへの懸念を示しています。主な批判は、「コリレーテッド・スラッシング」や検証者過負荷によるリスク連鎖であり、少数の検証者が多数のAVSにリステーキングした場合、イーサリアム基盤の安全性自体が危険にさらされる可能性が指摘されています。

リキッド・リステーキング2.0では、最適化されたオプトイン管理、AVS間の分離、スラッシング執行の強化でこれらへの対策を図っています。検証者がすべてのAVSへ無差別にリステーキングするインセンティブを持たず、代わりにリスク調整済リターンや透明なSLA(サービスレベル合意)、カスタマイズ可能なデリゲーション構造の導入で、安定かつ透明性ある制度設計を実現しました。また、ネイティブリステーカー、LRT発行者、デリゲート検証者の分業体制により、明確な責任分担が担保されています。

パーミッションレスなAVS登録、サービス手数料の精密な設計、スマートコントラクトによるデリゲーションルール実装により、中央集権化やインセンティブ不一致のリスクも低減します。これにより、新モデルは柔軟でスケーラブル、かつ堅牢性に優れた仕組みへと進化しました。

市場での普及と成長指標

2025年半ば時点、EigenLayer経由でリステーキングされた総額は約200億ドルに上り、その半数以上がリキッド・リステーキングプロトコルを介して流通しています。Ether.fiとRenzoは主要LRT事業者へと成長し、それぞれ20億ドル超の資産を運用しています。さらに、Symbioticのような新規プレーヤーは、リステーキングの仕組みをイーサリアム外へ拡張し、ビットコインネイティブ資産やSolana系ステーキングデリバティブなど、異なる資産クラスやチェーンにも対応を拡大しています。

ユーザー層は初期のDeFiアーリーアダプターから、機関投資家、DAO、ロールアップ開発チームへと広がり、独自ステーキングインフラなしでイーサリアムの共有セキュリティのメリットを享受しようとしています。ポイント報酬制度やDeFi連携、相互運用可能なLRT-Fi戦略により、利回り重視層およびインフラ提供者双方の参入が進んでいます。

リキッド・リステーキング2.0の稼働開始により、市場は統合・専門化フェーズへと移行。AVSはデリゲーション獲得競争を繰り広げ、LRTプロトコルは報酬設計やユーザー体験で差異化、リステーカー自身も相互運用性や流動性、リスク調整利回りの最適化を追求しています。