ステーキングが変革を求められる理由

本モジュールでは、現在のステーキングモデルが抱える重大な課題—中央集権化リスクやスラッシングの脆弱性—について詳しく解説します。さらに、Ethereumにおけるバリデーター上限の引き上げを紹介し、DVT(分散型バリデータ技術)がバリデーターの責務を複数ノード間で分散する仕組みにより、こうした課題をどのように解決するのか、その理解の基礎を築きます。

イーサリアムPoSシステム

イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク(PoS)システムは、膨大なバリデーターのネットワークによって、チェーンの安全性の確保、ブロック提案、コンセンサスの維持が実現されています。PoSへの移行は、ネットワークの分散化と、プルーフ・オブ・ワークと比較して参加障壁の引き下げを目的に設計されました。しかし現状のステーキング環境では、かえって新たな中央集権化やリスクが発生しています。バリデーター・インフラは停止や単一障害点に脆弱であり、機関投資家による集約も進んでいます。こうした課題はイーサリアムの本質的な理念を脅かし、分散型バリデータ技術(DVT)が解決を目指す運用上のボトルネックを生み出しています。

イーサリアム・ステーキングの中央集権化

イーサリアムのステーキングは分散化を基本方針として設計されていますが、現実のバリデーター分布はその理想とは異なります。2025年半ば時点で、イーサリアムの稼働バリデーターの多くが、少数の事業者に集中しています。リキッドステーキングプロバイダーや中央集権型取引所、機関ノード運営者がバリデーターの大半を管理し、コントロールや検閲耐性への懸念が高まっています。例えば、Lido、Coinbase、Binanceなどのプラットフォームがステーキング全体の多くを占めており、これら少数組織の意思決定がイーサリアムのブロック検証に影響を与える可能性があります。

中央集権化は技術面に限らず、地理的・法規制面にも及びます。多くのプロバイダーが同様の法的枠組みのもとで運用しており、外部圧力がかかった場合、協調的なスラッシングや規制準拠による検閲が生じるリスクが高まります。同じインフラプロバイダーやクラウドリージョン、国に依存するノードが増えると、バリデーターセットの耐障害性も損なわれます。

さらに、これらの大手事業者は独自システムでバリデーターを運用する傾向が強く、透明性が低下し、バリデータークライアントや構成の多様性も制限されています。この運用体制は機関にとっては効率的ですが、プロトコルレベルでは、ステーキングパワーが閉鎖的な運用サイロに集約されることで脆弱性が生じます。

ダウンタイムとスラッシングのリスク

バリデーター運用にはリスクがつきものです。イーサリアムのPoS設計上、バリデーターは常時オンラインで職務を正確に遂行しなければなりません。これが守られない場合、ペナルティや「スラッシング」(預け入れたETHの強制没収)となります。スラッシングは二重署名や大規模な不正行為の抑止策ですが、現実には善良な運営者でも設定ミスや自動化の故障、インフラ障害によってスラッシングを受けることがあります。

サーバーの故障やネットワーク障害などの単一障害点によって、バリデーター全体が停止しダウンタイムのペナルティにつながります。バリデーターが職務を十分に果たせなければ、報酬を失い、強制的にアクティブセットから除外される場合もあります。さらに、同じ事業者が運用する複数バリデーターが同時に停止すると(たとえばクラウドプロバイダーの障害時)、相関スラッシングによって損害が連鎖的に拡大します。

このような脆弱性により、小規模運営者の参入意欲は低下します。高い稼働率や耐障害性の維持には、ハードウェアの冗長化や監視ツール、インシデント対応体制への多額の投資が必要です。とくにソロステーカーは、機関レベルのフェイルオーバー体制を持たない単一ノード構成が多く、リスクが高い状況です。結果として、運用リスクを軽減できる資本力を持つプロ事業者にステーキングが一層集中します。

イーサリアムのPectraアップグレードとバリデーターキャップ拡大

出典:Gate.com

イーサリアムの次期「Pectra」ハードフォークでは、1バリデーターあたりの有効ステーキング上限が32ETHから2,048ETHに大幅引き上げとなります。1つのバリデーターがはるかに多額のステークを担当できるようになり、プロトコルのスケーラビリティ強化や通信負荷の低減が見込まれますが、同時にバリデーターの多様性に直接的な影響をもたらします。

現行の32ETHモデルでは、大口保有者は多額のステーキングのために多数のバリデーターを用意し、職務を複数のバリデーターキーに分散していました。これは、理論上、責任を複数の事業者やシステムに分散できる仕組みでした。しかし、新たな2,048ETHキャップでは、従来60体以上を要していたステーク量を1体のバリデーターでまとめて運用可能となり、運用は簡素化される一方で、特にリキッドステーキングプロバイダーやカストディアンが高額バリデーターを組成した場合、権限の集中が進みます。

ソロステーカーや小規模運営者にとって、このアップグレードは参入障壁をさらに押し上げるものです。これほど高額なバリデーターの管理は現実的ではなく、大手に対する影響力は一層縮小します。また、大規模バリデーターでは障害時の損失が深刻化するため、スラッシング発生時のリスクも高まります。バリデーター運用を分散化する新たな仕組みがなければ、今回のアップグレードはイーサリアム・ステーキングの中央集権化をますます加速させる可能性があります。

分散型バリデータ技術(DVT)の進化

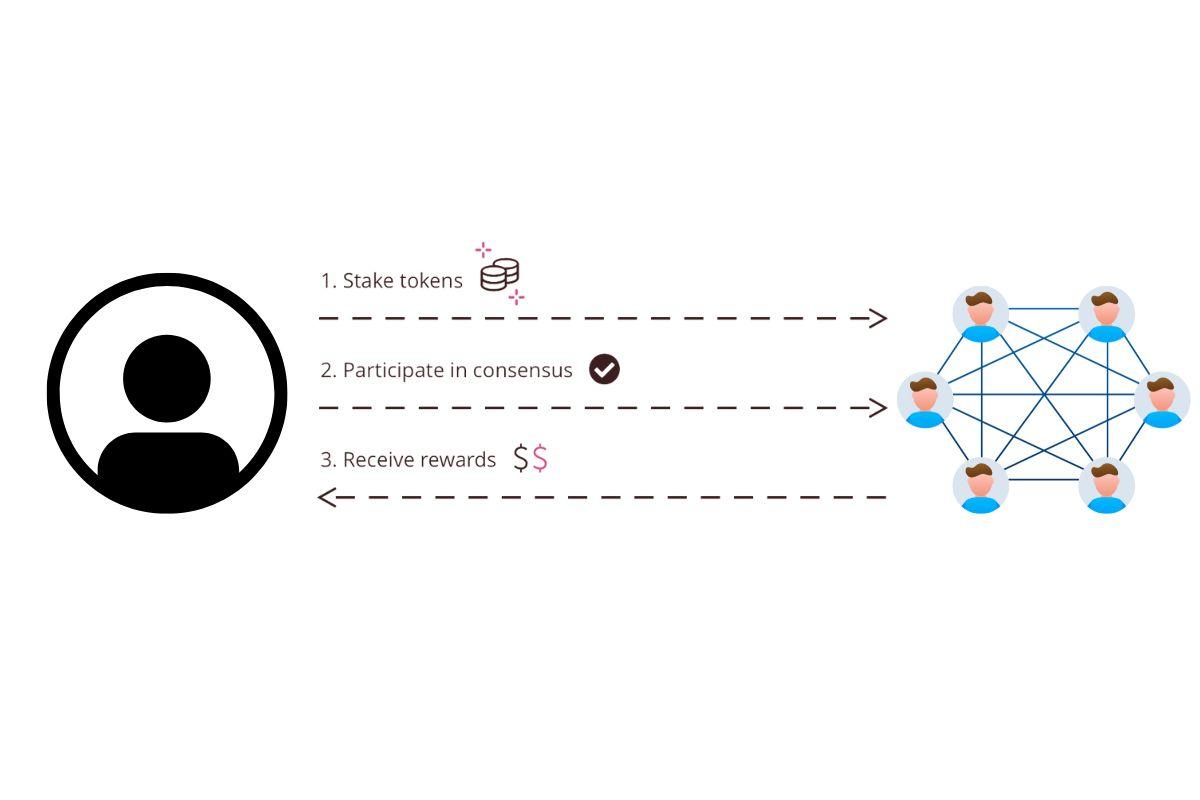

分散型バリデータ技術(DVT)は、こうした環境下でバリデーター・モデルの構造改革を担う技術です。従来のように単一マシンや単独運営者が鍵を管理せず、DVTはバリデーターの職務を複数の独立ノードに分散させ、それぞれ異なる主体が運営します。しきい値暗号技術や安全なマルチパーティ計算を活用し、各ノードが協調してバリデーター業務を共同で遂行できる仕組みであり、いずれのノードも完全な鍵を単独で保持・操作することはありません。

この分散アーキテクチャにより、耐障害性が飛躍的に向上します。DVTクラスタ内の複数ノードが障害でダウンしても、必要な最小限の参加者が稼働していればバリデーターの機能を維持できます。ひとつの運営者による高価なバックアップや24時間体制のモニタリングが不要となり、スラッシングの発生リスクも大幅に低減します。不正が起こるには複数の関係者が協力する必要があり、リスクが分散されるためです。

さらなる分散化視点では、DVT導入によって、個人・組織・コミュニティが協力し共同運営するバリデーター体制が可能となります。これにより権限の分散や地理・技術面での多様性、バリデータ独占にともなうシステミックリスクの軽減が実現します。また、DVTは既存のコンセンサスクライアントやバリデーターソフトウェアと互換性があり、プロトコルの根本的な変更なしにイーサリアムへ導入できます。

イーサリアムの進化とともに、バリデーターの責任や運用の集中傾向が高まる中、DVTはネットワークの分散性・レジリエンス・開放性を維持する有力なソリューションです。バリデーターの役割を協調的なものとして再定義し、ブロックチェーン本来の共同体的価値観とより調和させます。