ビットコインにレイヤー2が求められる理由

本モジュールでは、ビットコインのベースレイヤーが持つ技術的限界、すなわちスループットの低さや高いレイテンシ、プログラム性の不足などを明確に解説し、コアプロトコルに変更を加えずにスケーラビリティを実現する手法としてレイヤー2のアプローチを紹介します。さらに、ペイメントチャネル、サイドチェーン、ロールアップ、BitVM など、主要なレイヤー2の設計モデルや各種タイプについても説明します。

ビットコインレイヤー1の限界

ビットコインネットワークは、分散型でグローバルなコンセンサスメカニズムによりトランザクションを処理しています。おおよそ10分ごとに、マイナーが未承認トランザクションをまとめてブロック化し、ブロックチェーンに記録します。この固定されたブロック生成間隔と1~4MBというブロックサイズ制限が組み合わさり、ビットコインのスループットは1秒あたり約7件のトランザクションに抑えられています。これは、グローバルな金融インフラに要求される規模には到底及びません。

こうした制限は設計上の意図によるものです。ビットコインは、速度や柔軟性よりも分散性とセキュリティを積極的に優先しています。さらに、スクリプト言語もチューリング完全ではないように設計されており、その結果、脆弱性リスクを最小化し、予測可能で監査可能な挙動を保証します。一方で、プログラマビリティが制約されるため、複雑な処理や高スループットシステムをレイヤー1上だけで実現することは困難です。

このため、ビットコインのレイヤー1では、ピーク時に遅延や混雑が発生しやすくなります。未入金トランザクションがブロック容量を上回ると、ユーザーはより早く承認されるために高い手数料を支払う必要が生じます。この手数料競争は、2017年の強気相場や2023年のOrdinalsブーム、2025年初頭のETF需要急増などで顕著となり、手数料は仮想バイトあたり数百サトシにまで達しました。リミッタンス、マイクロペイメント、日常の少額決済のような用途では、このような手数料体系が障壁となり、ビットコイン利用を困難にしています。

手数料市場はマイナーへのインセンティブやネットワークの長期的セキュリティ維持には不可欠ですが、普及拡大の障壁にもなっています。ビットコインのレイヤー1は高い安全性と分散性を誇りますが、スケーラビリティやプログラマビリティには本質的な限界があります。こうした制約が、より高速・低コストで柔軟なトランザクションモデルを実現するレイヤー2ソリューションの開発を促進しています。

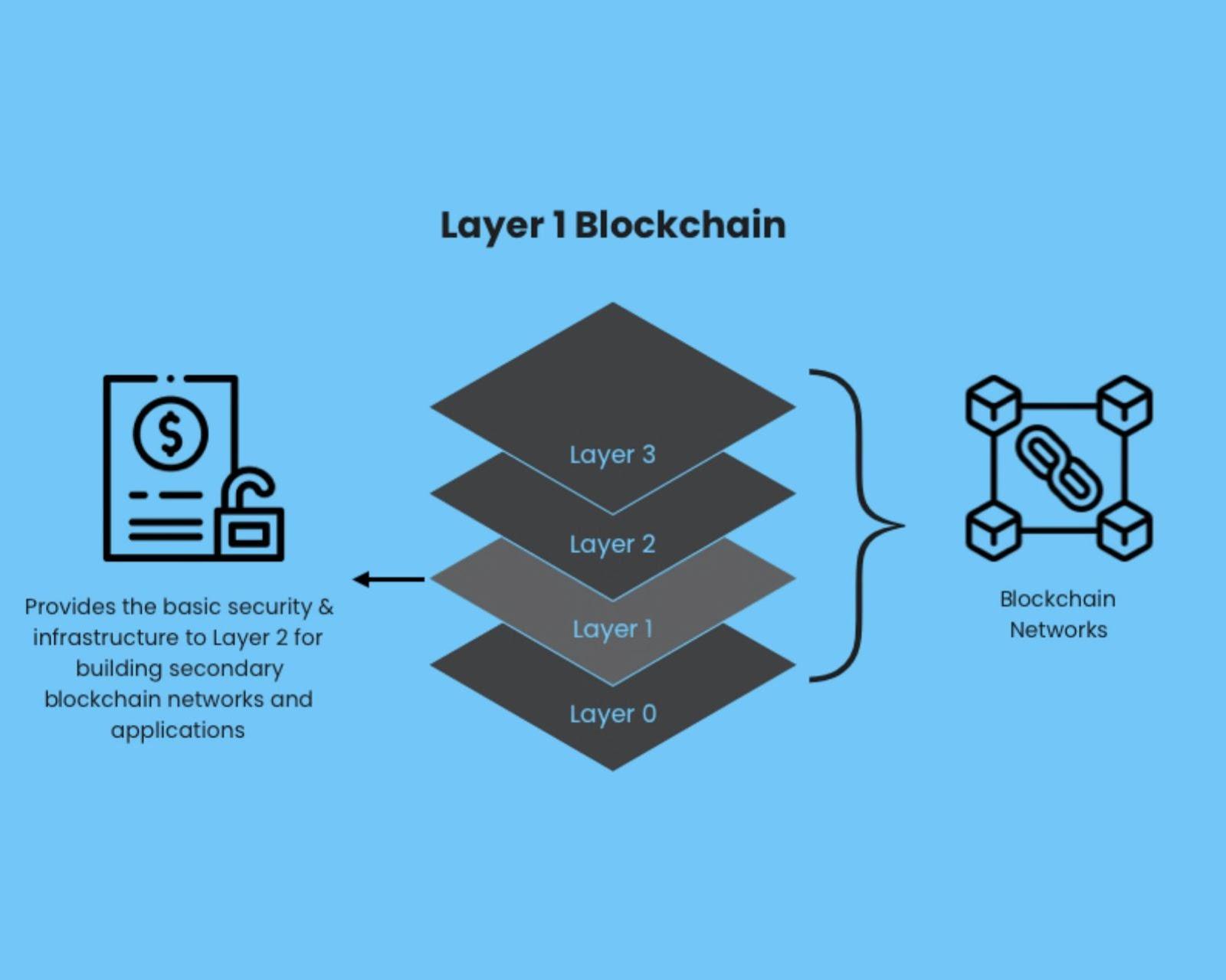

ブロックチェーンアーキテクチャにおけるレイヤー2設計パターン

レイヤー2ソリューションは、ビットコインのような基盤レイヤーの上で稼働するプロトコル群です。その目的は、メインチェーンの決済保証は維持しつつ、実際の取引処理を基盤から切り離すことにあります。これらの技術は、取引データのバッチ処理や圧縮、抽象化などにより、基盤レイヤーとの連携頻度を最小限に抑えます。

レイヤー2の設計は主に数種類のパターンに分類されます。ひとつはペイメントチャネルで、ユーザー間に双方向チャネルを開設し、そのチャネルを閉じるまで基盤チェーンを介さずに何度も送金を行えます。もうひとつはサイドチェーンで、これは本体チェーンと並行して動く独立したブロックチェーンであり、資産移転のためにペグイン・ペグアウト機構を用います。

ロールアップも主要な設計です。これは、多数のトランザクションをオフチェーンで集約し、圧縮された証明またはデータバンドルを基盤チェーンに提出する方式です。検証方法により、楽観的ロールアップとゼロ知識ロールアップに分類されます。この設計はもともとイーサリアム発ですが、近年ではビットコインにも応用が進んでいます。

さらに、フェデレーション型システムも注目されています。これは信頼できる複数の関係者が共同で資産管理・取引処理を担うもので、Chaumian eCashシステムやUTXOプールなどのモデルが該当します。これにより、署名者グループへ一定の信頼を置く代わりに、ユーザーの匿名性やスムーズな管理が実現します。

最近の研究としては、BitVMという方式も提案されています。これはチャレンジレスポンスロジックを活用し、任意の計算をビットコイン上で検証可能にするものです。まだ実験段階ですが、レイヤー2領域に汎用的なプログラム実行環境を持ち込む可能性を持っています。

これら各パターンは異なる制約への対応策となっており、スケーラビリティ・プライバシー・プログラマビリティの強化を目指しています。共通しているのは、ビットコインを最終決済層としつつ、主要なロジックを他レイヤーで実行する設計思想です。

セキュリティ・分散性・スケーラビリティのトレードオフ

いかなるレイヤー2ソリューションにおいても、「セキュリティ」「分散性」「スケーラビリティ」という三大要素のバランスが不可欠です。いわゆるスケーラビリティ・トリレンマと呼ばれるもので、2つを最適化しようとすると、もう1つに犠牲を強いられる傾向があります。

ビットコインの基盤レイヤーは、セキュリティと分散性を最大限にする一方、スループットを犠牲にしています。レイヤー2は、可能な限り他の2要素への妥協を抑えながらスケーラビリティ向上に挑戦しますが、完全な折衷は困難です。

Lightning Networkのようなペイメントチャネルは、ビットコインのセキュリティモデルを受け継いでいますが、分散性とルーティング効率に課題を抱えています。チャネルにはオンチェーンの資金が必要で、支払いは接続されたピア同士に限定されます。流動性の偏りや、モバイル利用時の信頼性といった課題もあります。加えて、紛争時の不正を防ぐには、Watchtowerや常時モニタリングが求められます。

Fedimintのようなフェデレーションシステムでは、分散性の一部を犠牲にする代わりにプライバシーや導入の容易さを手に入れています。ガーディアンが資金検閲や誤管理を行う可能性があり、プロトコル上はマルチパーティカストディやコミュニティ選任でリスク削減を図りますが、ユーザーは最終的にフェデレーションメンバーの誠実性に依存します。

LiquidやRootstockのようなサイドチェーンは、プログラマビリティやスケーラビリティを提供しますが、信頼をサイドチェーン独自のバリデータ群に移します。Proof-of-Workによるビットコイン本来のセキュリティは継承されません。資産はフェデレーションやスマートコントラクトでロックされ、サイドチェーン内部のコンセンサス安全性に依存します。

ロールアップはゼロ知識証明などでデータ完全性とスケーラビリティを大きく高めますが、ビットコイン上ではネイティブなサポートがないため技術的制約に直面しています。CitreaやBotanixのようなプロジェクトでは、Taprootなどのソフトフォークを活用したロールアップ実装が進められていますが、オペコードの柔軟性不足がボトルネックとなっています。

BitVMは革新的ですが、信頼・インセンティブ構造が新しく、依然として研究段階です。ビットコインのコンセンサスルールを変えることなく、チャレンジレスポンスで任意ロジックを実現できますが、複雑な紛争解決や遅延の大きさが課題です。

このように、各設計には三大要素の微妙なトレードオフが伴います。スピードやコスト効率重視のものもあれば、検閲耐性やプログラマビリティを優先するものもあります。利用者や開発者は、自らの用途にふさわしいトレードオフを十分に吟味する必要があります。

ビットコイン・レイヤー2の主な種類

近年、ビットコインのレイヤー2エコシステムは大きく進化しました。かつての単純なペイメントチャネルから、現在は多様なスケーリング・拡張ツールを有するマルチレイヤー構造へと変化し、それぞれ異なるユーザーニーズや用途へ対応しています。

Lightning Networkはビットコインで最も広く利用されているレイヤー2です。双方向チャネルのネットワークを介し、即時かつ低コストの支払いを実現します。チャネルを開設すれば、複数のピアを介したペイメントルーティングも可能です。投げ銭やマイクロ購入、送金など、高頻度かつ少額の決済に特に適しています。Lightningはノンカストディアルかつ信頼最小設計ですが、流動性の管理が複雑なため、初心者や事業者にとって運用は容易ではありません。

FedimintやArkのようなフェデレーション型システムは、プライバシーとシンプルな運用性を追求しています。FedimintはChaumian eCash方式で、ユーザーはBTCを信頼できるガーディアン集団に預けて匿名トークンを受け取り、これをプライベートに支払いやLightning決済経由でオンチェーンBTCに交換できます。Arkは、ホストが多くのユーザーのトランザクションを集約・一括送信することで匿名一括決済を実現する新モデルです。どちらもプライバシーは向上しますが、一定のカストディの信頼や協調体制が必要です。

サイドチェーンは、独自ルールや実行環境を持つ並列チェーンとして、ビットコインの機能を拡張します。BlockstreamのLiquidは取引所間の高速かつ機密性の高い資産移転を狙ったフェデレーテッドサイドチェーンです。Rootstockはイーサリアム型仮想マシンを採用し、スマートコントラクトやdAppも利用可能にしています。これらは複雑な金融取引にも対応しますが、ペグ機構やバリデータセットの誠実な運用が重要です。

ロールアップは、ビットコインエコシステムでもようやく登場し始めた段階です。Citreaはビットコイン決済層とオフチェーン契約処理を組み合わせたゼロ知識ロールアップを開発中です。BotanixはEVM互換のロールアップを構築し、トランザクションデータをビットコインブロックにアンカーしています。イーサリアムで得られたスケーラビリティの恩恵をビットコインにももたらすことが目標ですが、ビットコイン特有の慎重なスクリプト言語が技術的障壁となっています。

BitVMは、レイヤー2進化の新たな方向性を示す技術です。2023年に提案され、インタラクティブな不正証明方式で一般計算をビットコイン上で検証します。チャレンジレスポンスでチューリング完全なロジックも実現可能で、将来的にはブリッジやオラクル、ロールアップ等の複雑なアプリケーションをハードフォーク不要で支援できると期待されています。ただしまだ試験段階で、本格展開には至っていません。