Au cœur des LRT et des LST : le fonctionnement des jetons

Dans cette section, le cours explore en détail les piliers essentiels : les tokens de liquid staking (LST), les tokens de liquid restaking (LRT), et leur interaction avec la finance décentralisée. Il met en lumière les distinctions entre LST et LRT, la structure des protocoles de restaking, ainsi que la façon dont l’écosystème LST-Fi favorise l’agrégation des rendements, la délégation des validateurs et le développement de produits de staking modulaires et interopérables.

Des LST aux LRT : un changement structurel

Les Liquid Staking Tokens ont été conçus pour répondre à un problème posé par le mécanisme de staking d’Ethereum : l’immobilisation du capital. En sécurisant le réseau, les stakers perçoivent des récompenses de staking, mais leur ETH staké reste bloqué. Des protocoles comme Lido (stETH), Rocket Pool (rETH) et Coinbase (cbETH) ont mis en place des solutions de staking tokenisé permettant d’obtenir des jetons transférables en échange d’ETH déposé. Ces jetons sont utilisables au sein de la DeFi tout en continuant de générer des récompenses de staking.

Les Liquid Restaking Tokens reprennent ce principe tout en l’étendant au restaking. Plutôt que de représenter uniquement de l’ETH produisant des récompenses de staking, les LRT symbolisent de l’ETH ou des LST délégués dans EigenLayer afin de sécuriser des services supplémentaires. Cette utilité ajoutée permet à un seul capital de générer plusieurs sources de rendement : récompenses de staking sur Ethereum, points EigenLayer ou frais de service, ainsi qu’incitations spécifiques aux protocoles LRT. Le LRT fait office de “wrapper” flexible retraçant précisément cette position de restaking.

La distinction majeure réside dans leur complexité. Alors qu’un LST correspond à une unique source de rendement issue du staking Ethereum, un LRT reflète des positions bien plus dynamiques, associant plusieurs services, des risques de slashing potentiels et un empilement d’incitations. Il en découle un LRT structuré autour de mécanismes de jeton, de gouvernance et de rachat nettement plus avancés.

Fonctionnement des LRT

La création d’un LRT débute dès lors qu’un utilisateur dépose de l’ETH ou un LST au sein d’un protocole de liquid restaking. Ce dernier, tel qu’Ether.fi ou Renzo, délègue alors l’actif à EigenLayer par l’intermédiaire de son propre ensemble validateur approuvé ou réseau d’opérateurs. L’utilisateur reçoit en retour un LRT qui suit le montant restaké, les récompenses attendues et l’exposition proportionnelle aux AVS d’EigenLayer.

Les LRT sont fongibles et transférables, ce qui favorise leur emploi dans des pools de liquidité, des marchés de prêts et des produits à rendement structuré. En arrière-plan, le protocole LRT gère activement la délégation, la collecte des récompenses et les interactions avec les AVS. Il surveille également les risques de slashing et mesure la performance des validateurs. Certains protocoles vont même jusqu’à proposer des services complémentaires, tels que le réinvestissement automatique des points EigenLayer ou une assurance slashing intégrée.

Contrairement au restaking natif, qui exige des utilisateurs de piloter eux-mêmes leur infrastructure ou d’interagir directement avec les contrats EigenLayer, les LRT masquent toute cette complexité sous la forme d’un jeton simple d’accès. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un actif on-chain flexible, lui assurant exposition au restaking tout en conservant la pleine liquidité.

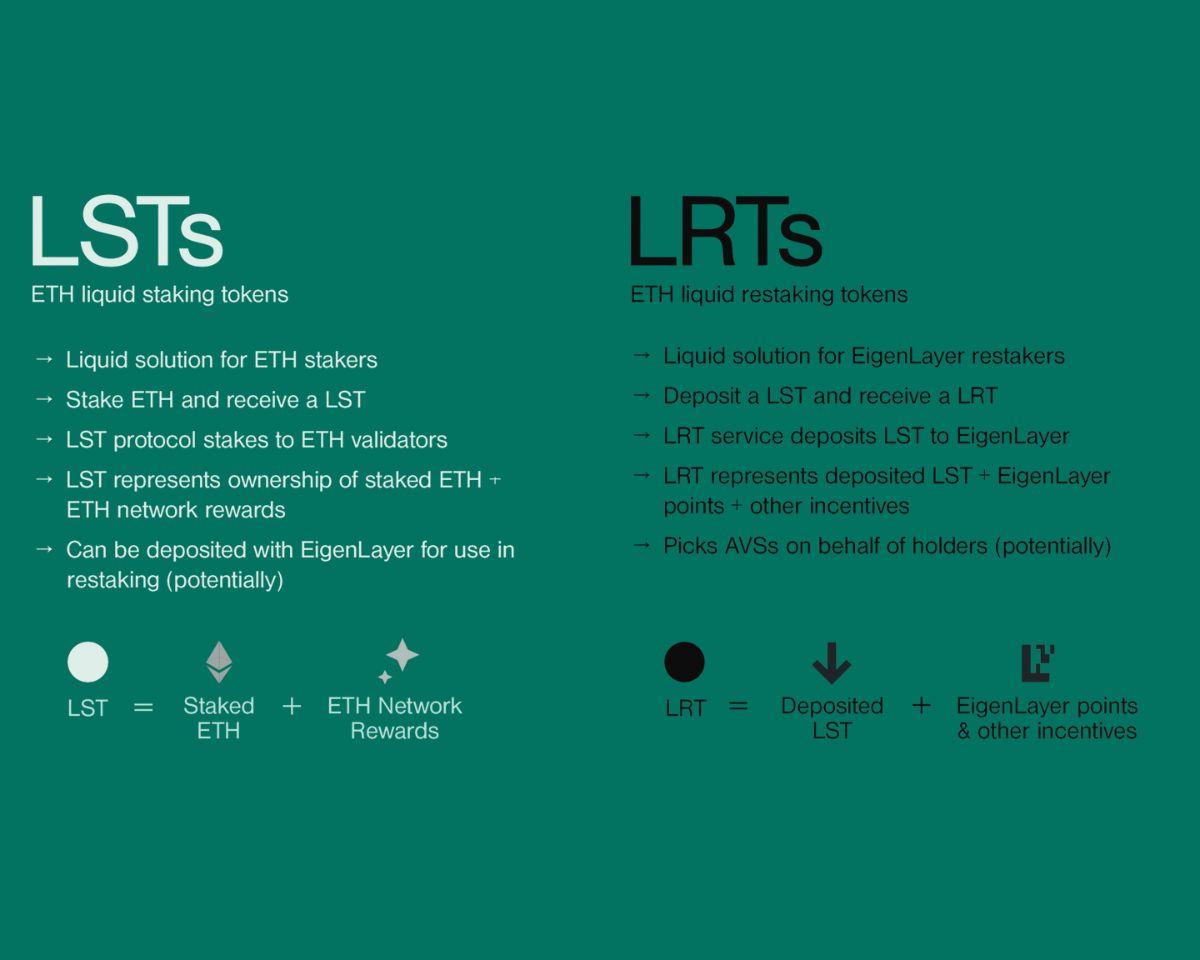

Principales différences entre LST et LRT

LST et LRT ont pour vocation commune de libérer la liquidité de l’ETH staké, mais reposent sur des mécanismes distincts. Les LST représentent une position de staking directe sur la couche de consensus d’Ethereum. Ils sont gérés de façon passive par les protocoles qui mutualisent l’ETH et redistribuent les récompenses. L’exposition au risque se limite alors à la performance du validateur, telle que définie dans le protocole Ethereum.

Les LRT, pour leur part, incarnent des positions déléguées sur une couche de staking secondaire, orchestrée par EigenLayer et ses AVS. Cette approche introduit de nouveaux paramètres : règles de slashing externes, multiples sources de rendement et dépendances inter-protocoles. Là où les LST n’exposent qu’aux risques de la couche de base Ethereum, les LRT portent également les risques applicatifs liés aux services qu’ils protègent.

Une autre différence clé concerne la composabilité. Les LST bénéficient d’une large adoption comme collatéral, support d’échange ou pour le yield farming dans la DeFi. Les LRT commencent à s’intégrer de la même manière, mais cela induit une complexité accrue. Les intégrations DeFi doivent prendre en compte les conditions propres à EigenLayer, les règles de slashing et la gestion des files de retrait du restaking. La composabilité des LRT exige donc une infrastructure renforcée et une intégration plus fine avec les mécanismes de récompenses on-chain.

L’essor des protocoles LRT

En 2025, de nombreux protocoles se sont imposés comme références dans l’univers LRT. Ether.fi et Renzo figurent parmi les leaders, chacun gérant des milliards d’euros de valeur restakée. Ether.fi a lancé eETH et weETH comme jetons de liquid restaking, dotés de fonctions comme l’auto-compounding, l’agrégation des frais AVS et un marché de validateurs abouti. Renzo a introduit ezETH, privilégiant l’intégration DeFi et une exposition rapide aux rendements AVS. Les deux protocoles se sont directement connectés aux nouveaux modules de slashing et au système de coffres-délégataires proposés par EigenLayer.

D’autres noms à retenir : Puffer, qui allie émission de LRT et incitations à la décentralisation des validateurs, ou Kelp DAO, centré sur le restaking communautaire. Swell a également déployé sa propre stratégie LRT, bâtie sur swETH et optimisée pour l’accumulation de points EigenLayer ainsi que le farming de stablecoins.

La concurrence entre protocoles s’établit sur l’expérience utilisateur, la structure tarifaire, les programmes de fidélité et les dispositifs de gestion du risque. Certains lancent des systèmes de « points » liés à de futurs airdrops ; d’autres mettent l’accent sur la baisse des frais ou le rééquilibrage automatique du restaking. À mesure que le marché gagne en maturité, les protocoles LRT se distinguent par leur gestion de l’exposition AVS et la manière dont ils redistribuent les récompenses.

Agrégation des récompenses et norme LRT²

Le Liquid Restaking 2.0 introduit l’une de ses innovations fondamentales avec le concept LRT² : un cadre modulaire qui uniformise l’agrégation, le suivi et la distribution des rendements du restaking. Au démarrage du liquid restaking, chaque protocole distribuait ses propres récompenses de manière indépendante. Les utilisateurs percevaient des points EigenLayer, des frais AVS et des incitations spécifiques, souvent dans des systèmes cloisonnés qui compliquaient l’expérience et le suivi.

LRT² change la donne en offrant une architecture unifiée de distribution des récompenses. Chaque LRT émis dans ce cadre peut se connecter à un système partagé de vaults de récompense, où les multiplicateurs de points, les courbes de frais et les incitations pondérées dans le temps sont gérés en toute transparence. Cette approche modulaire permet aux utilisateurs de comparer facilement les opportunités de rendement selon les protocoles et AVS, tout en garantissant un suivi clair et un standard pour le restaking.

Les protocoles adoptant LRT² peuvent aussi intégrer une délégation automatisée vers les vaults AVS, lesquels publient leurs grilles tarifaires et leurs règles de slashing on-chain. Ce processus favorise un marché concurrentiel pour la sécurité et oriente les restakers vers les AVS les plus performants ou fiables.

L’instauration de LRT² consacre le passage d’une logique de récompenses fragmentée, propre à chaque protocole, vers un standard interopérable et composable porteur de croissance à long terme pour l’écosystème.

Expansion multichaîne et rôle de Symbiotic

Tandis qu’EigenLayer se concentrait jusqu’ici sur Ethereum, de nouveaux protocoles tels que Symbiotic généralisent aujourd’hui le restaking à d’autres chaînes et classes d’actifs. Symbiotic propose un cadre de restaking agnostique compatible avec l’ETH, les LST, les stablecoins et même les tokens adossés au Bitcoin. Son mécanisme dissocie la couche de sécurité de l’actif staké, donnant la possibilité à de nouveaux services et rollups de s’appuyer sur des collatéraux variés pour gagner en confiance.

L’expansion multichaîne est décisive, car elle ouvre le restaking à des écosystèmes bien au-delà d’Ethereum. Elle réduit la dépendance exclusive à l’ETH comme actif de confiance et inaugure de nouvelles dynamiques de marché, telles que la diversification des collatéraux ou la délégation inter-chaînes des validateurs.

Le protocole Symbiotic intègre des modules de slashing, des incitations à la délégation et une compatibilité AVS, comme EigenLayer, tout en offrant davantage de flexibilité pour des déploiements multichaînes. Il prend en charge les AVS permissionless ou choisis, ce qui permet aux développeurs de bâtir des middlewares ou des couches d’infrastructure spécialisées sur une base de sécurité partagée.

L’essor des protocoles de restaking multichaînes laisse présager une évolution du modèle LRT vers une catégorie élargie de liquid security tokens — une nouvelle génération de LST — qui pourrait bientôt constituer la couche de confiance universelle du Web3.