MEV 101 – Die versteckten Kosten öffentlicher Mempools

In diesem Modul analysieren wir, was MEV ist, wie es in öffentlichen Mempools funktioniert und warum es mittlerweile ein grundlegendes Problem für die Blockchain-Infrastruktur darstellt. Darüber hinaus zeigen wir auf, wie MEV Anreizstrukturen verzerrt und das Nutzervertrauen mindert. MEV hat zudem die Entwicklung von Abwehrmechanismen wie MEV-Boost sowie OFAs (Order Flow Auctions) vorangetrieben. Dieses Basiswissen bildet die Grundlage für die folgenden Module. Darin stellen wir neue Architekturen wie SUAVE vor, die das Ziel verfolgen, MEV-resistente Ökosysteme zu etablieren.

Das Wesen von MEV verstehen

Maximal Extractable Value (MEV) zählt zu den wichtigsten und zugleich kontroversesten Herausforderungen in heutigen Blockchain-Ökosystemen. Ursprünglich in Ethereum identifiziert, beschreibt MEV die Fähigkeit von Blockproduzenten oder anderen Intermediären, durch das Umordnen, Einfügen oder Ausfiltern von Transaktionen zusätzlichen Wert aus Nutzertransaktionen abzuschöpfen. Das Konzept entwickelte sich aus ersten Arbitragemöglichkeiten auf dezentralen Börsen und umfasst mittlerweile ein breites Spektrum manipulativer Strategien, die Nutzerfairness und Protokollneutralität gefährden.

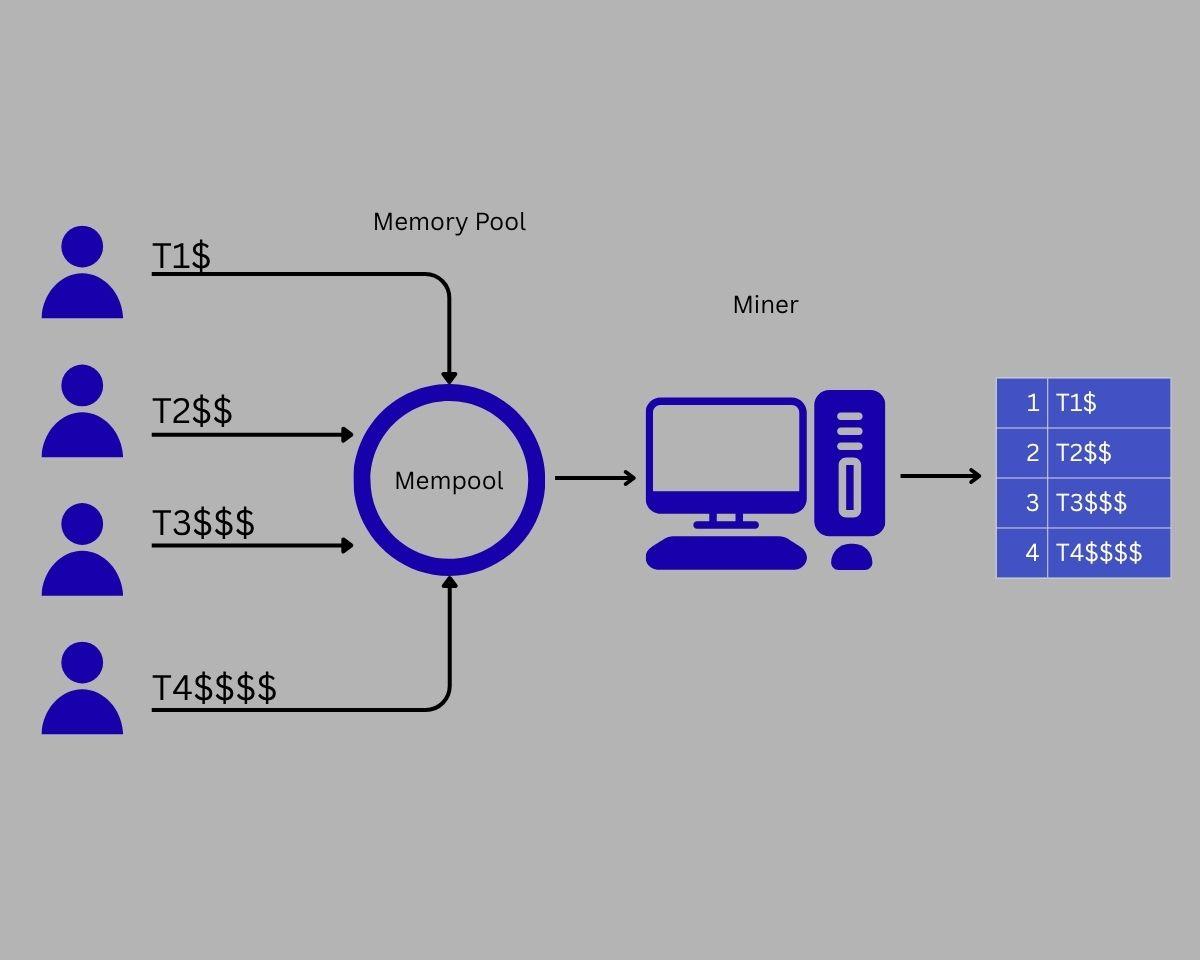

Die Entstehung von MEV ist eng mit der Struktur der Transaktionsübermittlung und -aufnahme in Blöcke verbunden. In den meisten Blockchains senden Nutzer ihre Transaktionen zunächst an einen öffentlichen Mempool – einen Warteraum, in dem Knoten diese Transaktionen sichten und weiterleiten, bevor sie endgültig auf der Blockchain bestätigt werden. Diese Vorgehensweise sorgt zwar für Transparenz, eröffnet jedoch zugleich Akteuren mit Einfluss auf Blockinhalt und -reihenfolge strategische Angriffsflächen.

Platziert zum Beispiel ein Nutzer einen größeren Swap auf einer dezentralen Börse wie Uniswap, ist diese Transaktion für jeden ersichtlich, der den Mempool beobachtet. Erfahrene Akteure – sogenannte Searcher – spüren solche Handelsaktivitäten auf, simulieren deren Auswirkungen und platzieren eigene Transaktionen gezielt davor und danach – eine sogenannte Sandwich-Attacke. Der Angreifer kauft erst selbst den Vermögenswert, profitiert vom Kursausschlag durch den Nutzertausch und verkauft anschließend mit Gewinn – stets zum Nachteil des ursprünglichen Nutzers. Solche MEV-Taktiken stehen beispielhaft für das Grundproblem: Sichtbarkeit und Kontrolle der Transaktionsreihenfolge ermöglichen ausbeuterisches Verhalten.

Zu den weiteren MEV-Formen zählen Frontrunning (bei dem ein Searcher einen profitablen Handel kopiert und früher ausführt) und Backrunning (bei dem nach einem bekannten Ereignis verbliebene Arbitragemöglichkeiten genutzt werden). Inzwischen sind diese Taktiken weitgehend automatisiert und stark umkämpft; es hat sich eine professionelle Klasse von MEV-Suchern und Block-Buildern herausgebildet.

Vom technischen Nebeneffekt zum strukturellen Problem

Was ursprünglich als Nebenprodukt von Protokolldesigns galt, hat sich längst zu einem strukturellen Phänomen entwickelt. Mit dem Aufstieg dezentraler Finanzmärkte (DeFi), auf denen täglich Werte im Bereich von mehreren hundert Millionen per öffentlich einsehbarer Transaktionen bewegt werden, ist MEV zu einer unausweichlichen Eigenschaft der Blockchain-Landschaft geworden. Untersuchungen von Flashbots und anderen Organisationen belegen, dass das Ausmaß der MEV-Extraktion allein auf Ethereum monatlich im zweistelligen Millionenbereich liegt; auf Rollups und anderen Layer-1-Netzwerken lassen sich vergleichbare Aktivitäten beobachten.

Diese Form der Wertabschöpfung ist keineswegs ein rein technisches Kuriosum, sondern hat erhebliche Folgen für das gesamte Ökosystem. Erstens verursacht sie eine massive Benachteiligung der Nutzer: Sie zahlen überhöhte Ausführungskosten, erleiden Slippage außerhalb ihrer Erwartungen und sehen ihre Handelsabsichten gegen sie verwendet. Zweitens kommt es zu Verzerrungen auf den Gas-Märkten: MEV-Akteure bieten teils extrem hohe Gaspreise, um ihre Transaktionen vorzuziehen, was dazu führt, dass reguläre Nutzer verdrängt werden und die Gebühren unvorhersehbar werden. Drittens erschüttert sie die Konsenssicherheit: In Proof-of-Stake-Netzwerken sind Validatoren mit Zugang zu MEV geneigt, die Blockproduktion zu zentralisieren oder mit Searchern zu kooperieren, was die Dezentralisierung bedroht.

Zudem führt MEV zu verschwendetem Blockspace und einer steigenden Anzahl von Chain-Reorgs. Searcher übermitteln teils doppelte Transaktionen oder fahren mehrere Strategien gleichzeitig, was die Mempools aufbläht und Ressourcen bindet. Im Extremfall greifen Validatoren zu Forks oder provozierten Reorgs, um hochprofitable MEV-Gelegenheiten zu sichern – das gefährdet die Endgültigkeit und das Vertrauen in die Blockchain.

Der öffentliche Mempool als Angriffsvektor

Im Zentrum der MEV-Problematik steht der öffentliche Mempool. Seine Offenheit ist zugleich Vorteil und Schwachpunkt. Sie ermöglicht es Nutzern, das Netzwerk zu überwachen, und Entwicklern, Werkzeuge zu erschaffen – bietet aber gleichzeitig Angreifern einen frühzeitigen Einblick in die Absichten der Nutzer. Jede Transaktion im öffentlichen Mempool ist ein Signal, auf das vor endgültiger Bestätigung reagiert werden kann.

Diese Problematik wird durch die Latenz zwischen Einreichen und Aufnahme von Transaktionen verschärft. Selbst bei schnellen Blockchains bleibt ein Zeitfenster – von Millisekunden bis mehreren Sekunden – in dem Hochfrequenz-Sucher die Mempool-Daten ausnutzen können. Da Miner oder Validatoren entscheiden, welche Transaktionen aufgenommen und in welcher Reihenfolge verarbeitet werden, fungieren sie als Gatekeeper für MEV. Ohne Regulierung oder hinreichende Dezentralisierung werden Blockproduzenten somit zu Wertabschöpfern statt neutralen Akteuren.

Initiativen zur Verschleierung von Mempool-Aktivitäten – etwa durch Verschlüsselung von Transaktionsdaten oder verzögerte Veröffentlichung – brachten bislang durchwachsene Ergebnisse. Teilweise wird Frontrunning reduziert, dafür steigt die Latenz, die Kompositionsfähigkeit leidet oder zusätzlicher Infrastrukturaufwand entsteht. Das Grundproblem bleibt bestehen: Öffentliche Broadcasting-Systeme sind stets anfällig gegenüber Akteuren mit besserem Zugang, leistungsfähigerer Infrastruktur oder privilegierten Block-Inklusionsrechten.

MEV über Chains und Domänen hinweg

Auch wenn Ethereum das Ursprungsgebiet der MEV-Forschung war, ist das Phänomen inzwischen in allen bedeutenden Blockchains präsent – etwa in Rollups, auf Solana, der Binance Smart Chain und sogar auf Bitcoin, jeweils in unterschiedlichen Ausprägungen. Die konkreten Mechanismen unterscheiden sich je nach Blockproduktion, Transaktionsvolumen und Smart-Contract-Modellen, doch das Grundprinzip bleibt stets gleich: Das Recht auf Transaktionsreihenfolge ist monetarisierbar – typischerweise zum Nachteil gewöhnlicher Nutzer.

In Multi-Chain- und Cross-Domain-Szenarien entstehen weitere MEV-Kategorien. Cross-Domain-MEV umfasst Arbitrage zwischen Bridges, Layer-2-Lösungen und dezentralen Börsen, die zeitlich nicht synchronisiert sind. Wird zum Beispiel auf einer Chain eine große Menge eines Stablecoins geprägt, kommt es auf anderen Chains zu Preisabweichungen. Searcher können Vermögenswerte blitzschnell überbrücken und von diesen Differenzen profitieren – häufig zulasten jener Nutzer, die langsamer oder weniger informiert sind.

Brückenprotokolle, Liquiditätsaggregatoren und Orakel-Updates gelten ebenfalls als relevante MEV-Quellen. Je stärker die Interoperabilität wächst, desto mehr Angriffsfläche entsteht für Wertabschöpfung. MEV ist demnach kein spezifisches Chain-Problem, sondern eine netzwerkweite Herausforderung, die Fairness und Effizienz des gesamten Krypto-Ökosystems bedroht.

Der Bedarf an MEV-Resistenz

Wegen seiner systemischen Bedeutung wird MEV längst nicht mehr nur als zu behebender Fehler betrachtet, sondern als strukturelles Problem, das grundlegende architektonische Maßnahmen erfordert. Ein Ansatz ist die Minderung: Werkzeuge wie MEV-Boost, private Mempools und Transaktionsverschlüsselung begrenzen zwar die gravierendsten Effekte, verändern die grundlegenden Anreizstrukturen aber nicht.

Weitergehende Ansätze zielen auf echte Resistenz ab: durch die Neugestaltung der Blockbildungs- und Order-Flow-Architektur soll das Ausmaß von MEV stark reduziert werden. Das umfasst die Trennung von Blockvorschlag und Auswahl der Transaktionen, die Dezentralisierung der Builder-Funktionen sowie die Einführung wettbewerblicher Auktionen für Order-Flow. In solchen Modellen werden Transaktionen nicht mehr im öffentlichen Mempool, sondern in geschützten, kontrollierten Pipelines eingereicht, wo ihre Ausführung gesichert und fair bepreist ist.

MEV-Resistenz bedeutet weit mehr als nur einen Schutz vor Sandwich-Attacken. Ziel ist eine Ausrichtung der Anreize über alle Schichten des Blockchain-Stacks hinweg, damit Validatoren, Builder und Nutzer so interagieren, dass Neutralität gewahrt, Wertabschöpfung minimiert und Vertrauen gestärkt wird. Dieses Leitbild treibt die Entwicklung neuer Architekturen wie SUAVE voran, die in kommenden Modulen ausführlich erläutert werden.