Warum Staking eine Neuausrichtung braucht

In diesem Modul werden die zentralen Schwachstellen aktueller Staking-Modelle analysiert, insbesondere Risiken der Zentralisierung und Anfälligkeit für „Slashing“. Das Modul stellt die Erhöhung der Obergrenze für Validatoren bei Ethereum vor und erläutert, wie DVT diese Herausforderungen angeht, indem die Aufgaben eines Validators auf mehrere Nodes verteilt werden. So erhalten die Leser eine fundierte Grundlage, um die Verbesserungen durch DVT zu verstehen.

Ethereum-PoS-System

Das Proof-of-Stake-System (PoS) von Ethereum stützt sich auf ein umfangreiches Netzwerk von Validatoren, die das Netzwerk absichern, Blöcke vorschlagen und den Konsens gewährleisten. Das PoS-Upgrade zielte ursprünglich darauf ab, das Netzwerk stärker zu dezentralisieren und die Hürden für die Teilnahme im Vergleich zum Proof-of-Work zu senken. Dennoch hat der aktuelle Stand des Stakings neue Arten von Zentralisierung und Risiken hervorgebracht. Die heutige Infrastruktur ist anfällig für Ausfälle, Einzelpunkte des Versagens und eine zunehmende institutionelle Konzentration. Dadurch geraten die Grundprinzipien von Ethereum in Gefahr, und es entstehen operationelle Engpässe, die durch die Distributed Validator Technology (DVT) gelöst werden sollen.

Zentralisierung beim Ethereum-Staking

Obwohl Ethereum-Staking mit Blick auf Dezentralisierung konzipiert wurde, zeigt die tatsächliche Verteilung der Validatoren ein anderes Bild. Mitte 2025 befindet sich ein erheblicher Teil der aktiven Validatoren in der Hand weniger Akteure. Liquid-Staking-Anbieter, zentralisierte Börsen und institutionelle Node-Betreiber kontrollieren heute die Mehrheit der Validatoren, was die Sorge um Kontrolle und Zensurresistenz verstärkt. So vereinen Plattformen wie Lido, Coinbase und Binance einen beträchtlichen Anteil des Staking-Volumens, sodass die Entscheidungen weniger Organisationen potenziell den Prozess der Blockvalidierung bei Ethereum beeinflussen könnten.

Diese Zentralisierung ist sowohl technischer als auch geografischer und regulatorischer Natur. Viele dieser Anbieter unterliegen den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen, wodurch bei externem Druck das Risiko koordinierter „Slashing“-Maßnahmen oder regulatorisch motivierter Zensur steigt. Die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks sinkt, wenn zu viele Nodes von derselben Infrastruktur, Cloud-Region oder Nation abhängig sind.

Zudem setzen diese dominierenden Akteure meist interne oder proprietäre Systeme zur Validierer-Verwaltung ein, was die Transparenz einschränkt und die Vielfalt bei Validator-Clients und -Konfigurationen vermindert. Zwar steigert diese Organisationsform die Effizienz für Institutionen, doch sie erhöht zugleich das Risiko auf Ebene des Protokolls, da sich die Staking-Macht in abgeschotteten Betriebssilos sammelt.

Risiken von Ausfallzeiten und „Slashing“

Das Betreiben eines Validators ist mit Risiken verbunden. Im PoS-Ansatz von Ethereum müssen Validatoren dauerhaft online sein und ihre Aufgaben korrekt erfüllen. Erfolgt dies nicht, drohen Strafen oder sogenanntes „Slashing“ – also der erzwungene Verlust der gestakten ETH. „Slashing“ soll böswilliges Verhalten wie Double-Signing oder sogenannte Long-Range-Attacken verhindern, kann aber auch ehrliche Betreiber treffen, etwa durch Fehlkonfigurationen, fehlerhafte Automatisierungen oder Infrastrukturprobleme.

Ein einzelner Ausfallpunkt wie ein Servercrash oder Internetausfall kann einen ganzen Validator lahmlegen und zu Ausfallgebühren führen. Werden genug Aufgaben verpasst, entfallen Belohnungen und der Validator kann aus dem aktiven Set entfernt werden. Problematisch wird es insbesondere, wenn mehrere Validatoren eines Anbieters gleichzeitig ausfallen – zum Beispiel bei einer Störung eines Cloud-Dienstleisters. Dann kommt es zu korrelierten „Slashing“-Vorfällen, die den finanziellen Schaden massiv erhöhen.

Diese Anfälligkeit schreckt vor allem kleinere Betreiber ab, denn für maximale Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit sind aufwändige Investitionen in redundante Hardware, Monitoring-Tools und Reaktionssysteme im Störungsfall notwendig. Besonders Solo-Staker sind gefährdet, da sie meist nur einen einzelnen Node ohne professionelle Sicherungs-Lösungen betreiben. Somit konzentriert sich das Staking zunehmend auf professionelle Betreiber, die über die Ressourcen zur Risikominimierung verfügen.

Das Pectra-Upgrade von Ethereum und die Anhebung des Validator-Limits

Quelle: Gate.com

Mit dem bevorstehenden Pectra-Hard Fork erhöht sich das effektive Limit für den Validator-Saldo von 32 ETH auf 2.048 ETH. Damit kann ein einzelner Validator für einen deutlich höheren Einsatz verantwortlich sein. Das verbessert die Skalierbarkeit des Protokolls und reduziert den Kommunikationsaufwand, wirkt sich jedoch unmittelbar auf die Vielfalt der Validatoren aus.

Bisher mussten Großanleger beim 32-ETH-Modell eine Vielzahl einzelner Validatoren betreiben, um größere Beträge zu staken. Das verteilte die Zuständigkeiten auf viele Validator-Schlüssel, die theoretisch auch unterschiedlichen Akteuren oder Systemen zugeordnet werden konnten. Mit der neuen Obergrenze von 2.048 ETH kann ein Validator Aufgaben übernehmen, für die zuvor über 60 Validatoren notwendig waren. Diese Bündelung reduziert die Komplexität im Betrieb, zentralisiert aber die Macht, besonders bei Liquid-Staking-Anbietern und Verwahrstellen, die Nutzereinlagen zu hochvolumigen Validatoren zusammenfassen.

Für Solo-Staker und kleinere Betreiber verschärft dieses Upgrade die Wettbewerbsnachteile weiter. Sie werden kaum Validatoren mit derart hohen Guthaben betreiben können, sodass ihr Einfluss gegenüber größeren Akteuren noch weiter sinkt. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko: Ein „Slashing“-Vorfall betrifft nun wesentlich größere Summen. Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Dezentralisierung der Validator-Betriebe könnte dieses Upgrade die Zentralisierung beim Staking auf Ethereum beschleunigen.

Die Entwicklung der Distributed Validator Technology (DVT)

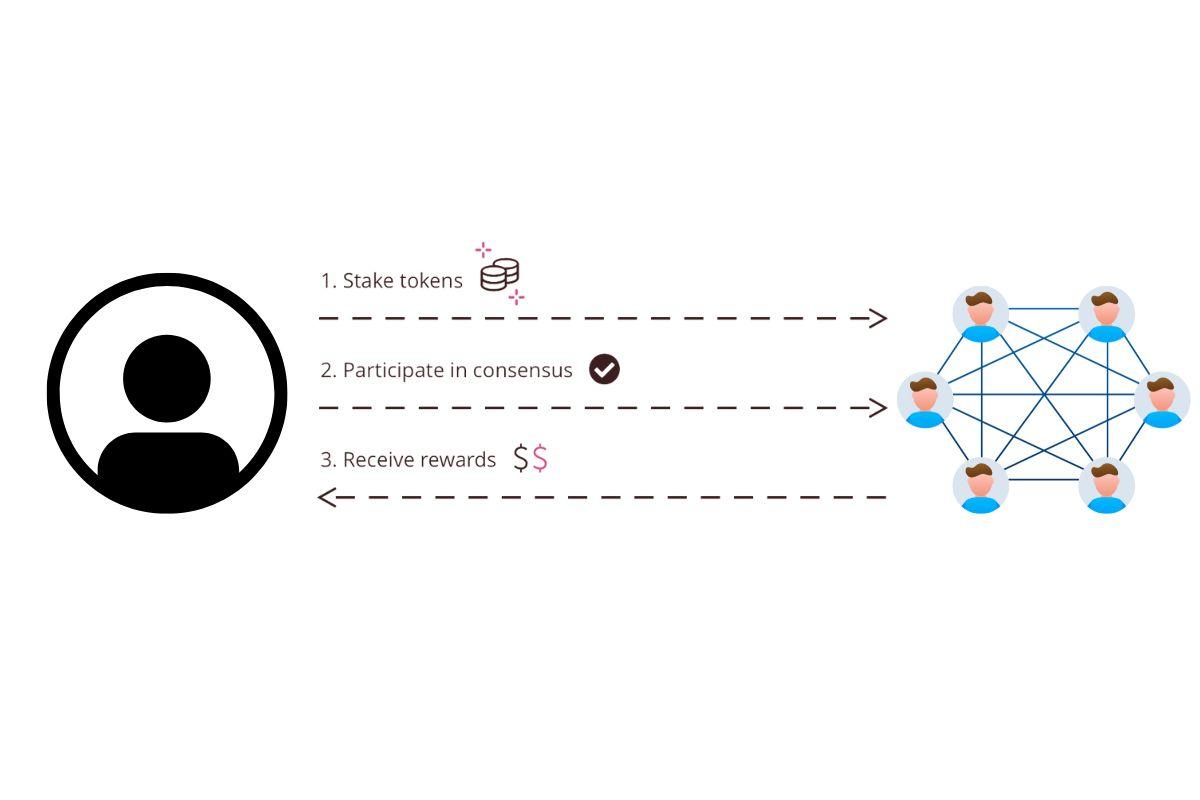

Distributed Validator Technology (DVT) stellt in diesem Kontext eine strukturelle Weiterentwicklung des Validator-Modells dar. Anstelle eines einzelnen Servers oder Betreibers werden die Aufgaben eines Validators auf mehrere unabhängige Nodes verteilt, die von unterschiedlichen Parteien betrieben werden. Mithilfe von Threshold-Kryptografie und sicherer Multi-Party-Computing-Technologie koordinieren diese Nodes ihre Aktivitäten, um gemeinsam die Aufgaben eines Validators zu erfüllen – ohne dass ein einzelner Node den vollständigen Schlüssel besitzt oder allein agiert.

Diese dezentrale Architektur erhöht die Ausfallsicherheit erheblich. Fällt einer oder mehrere Nodes eines DVT-Clusters aus, bleibt der Validator so lange funktionsfähig, wie ein Mindestquorum aktiv bleibt. Somit entfallen kostenintensive Backup-Systeme und eine dauerhafte Überwachung durch Einzelpersonen. Ebenso sinkt das „Slashing“-Risiko deutlich, da Verstöße nur durch gezielte Zusammenarbeit mehrerer Parteien ausgelöst werden können.

DVT ermöglicht außerdem Multi-Party-Setups, bei denen verschiedene Einzelpersonen, Organisationen oder Gemeinschaften gemeinsam einen Validator betreiben. Das sorgt für eine breitere Verteilung der Kontrollstrukturen, erhöht die geografische und technische Diversität und verringert das Risiko von Validator-Monopolen. DVT ist zudem mit bestehenden Ethereum-Clients und Validator-Software kompatibel und lässt sich ohne Änderungen am Protokoll integrieren.

Während Ethereum weiter wächst und sich die Verantwortlichkeiten der Validatoren zunehmend bündeln, bietet DVT einen Weg, Dezentralisierung, Robustheit und Offenheit des Netzwerks zu bewahren. Die Rolle des Validators wandelt sich zu einer gemeinsamen Verantwortung und entspricht damit dem kollaborativen Geist von Blockchain-Technologie.