EIP-7987からL1 zkEVMへ――Ethereum L1のスケーリングと発展

今後5年間においてEthereumにとって最重要となるものは何か。

L1のスケーラビリティです。

今月、Vitalik Buterin氏とEthereum Foundationは、EIP-7987提案(コミュニティで当初EIP-7983と呼ばれていましたが、正式にEIP-7987となりました)による単一トランザクションガス使用量の上限設定、L1 zkEVMの実験フェーズ突入、ブロックガスリミット引き上げなど、主要課題について大きな発表を行いました。これらすべては、Ethereum L1スケーリングが本格的な実用化に向けて加速していることを示しています。

要約すると、L2エコシステムが重要な転換点を迎えた今、Ethereumは再びL1スケーリングへと重点を移しています。ロールアップ自体はすでに十分高速化していますが、L1はさらに洗練され、強靭で、統合された存在へと進化する余地が残されています。

本記事では、これらの変化の背後にある技術的アップデートを解説し、Ethereum L1が次世代の大規模成長をどのように実現しようとしているかを探ります。

I. 周期的な統合と分離:L2からL1への回帰

2020年にVitalik Buterin氏が「A Rollup-Centric Roadmap」を発表して以来、ロールアップはEthereumの代表的なスケーリング戦略となりました。これがArbitrumやOptimismなどさまざまなプロジェクトの発展を促し、L2がEthereumの新たなフロンティアとなりました。

もっとも、ロールアップも独自の課題を抱えています。Understanding ERC-7786: Is Ethereum Entering a Unified Era?にある通り、広義で100超のL2が存在し、トランザクションや資産の断片化が進み、L1がデータ可用性や最終決済といった中核機能を担う比重が増しています。

そのため、L1はこれまで以上に大きな運用負荷を抱えています。たとえば、高ガスのトランザクション(BLOB送信やzkProof検証など)はL1ノードの計算・検証の負担を一気に押し上げます。膨張したステート空間はノード同期の遅延やオンチェーンストレージコスト増加を招き、ブロックパッキング時間の変動性もセキュリティや検閲耐性面のリスクを増加させます。

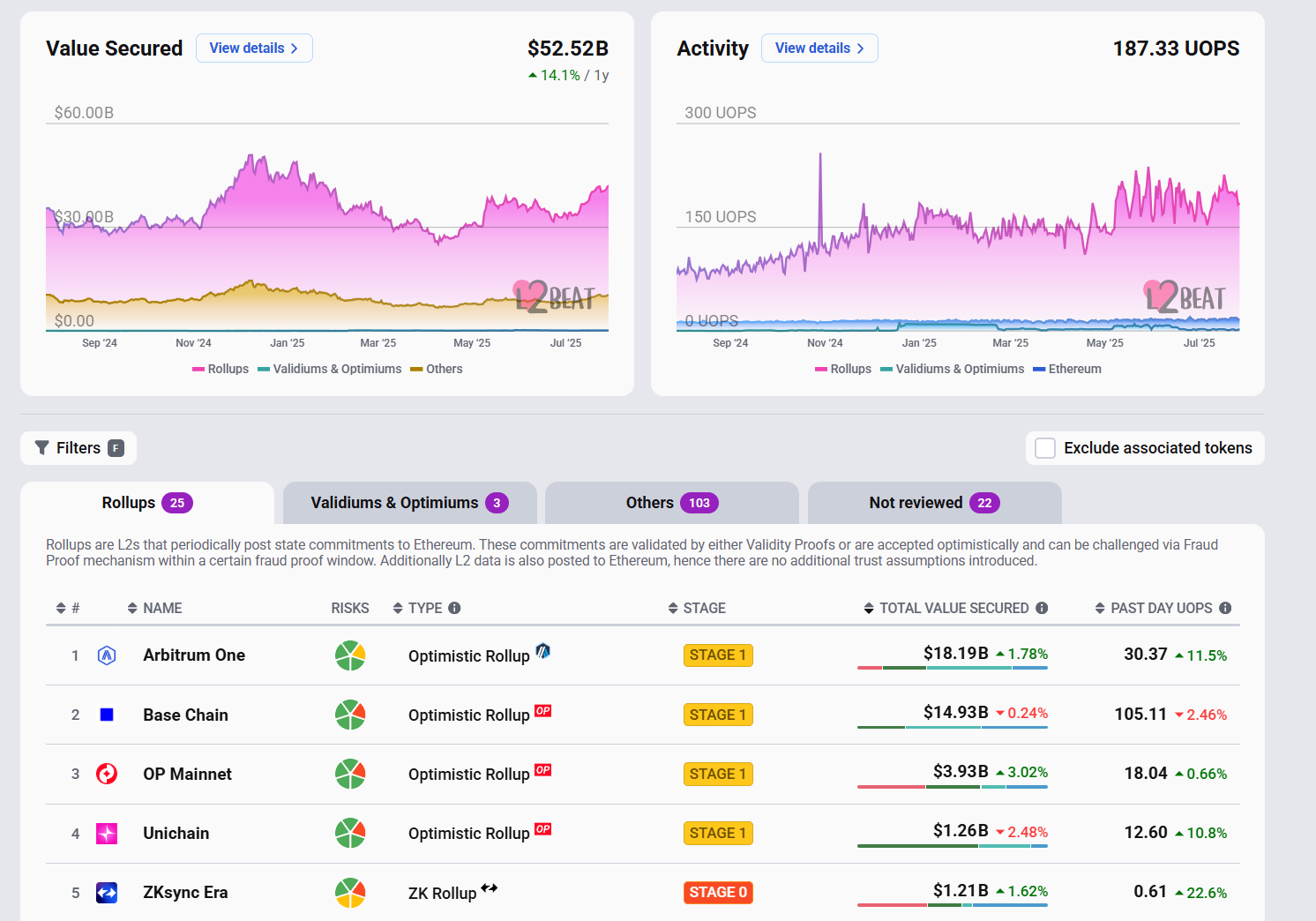

出典:L2Beat

L2のこの数年の成長は、いわば“壁を築く”動きだったともいえます。各ロールアップが独自の流動性領域内にユーザーと資産を取り込み、個別効率を高める一方で、Ethereum全体の流動性やネットワーク一体性を少しずつ損なってきました。

「合久しくして分かれ、分久しくして合う」という古い言葉の通り、EthereumはいまL2分断からL1再統合への転換点を迎えています。これはL2中心フェーズからのリバランシングともいえます。

目指すのは、ネットワークを単なる寄せ集めではなく“統合されたエコシステム”として体験できるユーザー体験の提供です。L1/L2間の資産移転やステート共有、アプリ切り替えが単一チェーンのようなシームレスさで実現されるべきなのです。

このため、Based RollupsやePBS、L1 zkEVMをはじめとするL1アップグレードを、Ethereum Foundationのプロトコル研究チームと開発者コミュニティが積極的に推進しています。目的は、セキュリティや分散性を損なうことなく、メインネットの実行性能・ユーザビリティ・レジリエンスを強化することです。

II. EIP-7987およびzkEVM:メインネットへスケーラビリティを実装

L1スケーリングの中心はEIP-7987提案とL1 zkEVMです。これらはリソース管理と実行エンジンの両面で不可欠なアップグレードになります。

1. EIP-7987:トランザクションごとのガス上限でブロックボトルネックを緩和

今月、Vitalik Buterin氏とToni Wahrstätter氏が共同で執筆したEIP-7987提案は、単一Ethereumトランザクションのガス使用量を1,677万に制限する内容です。これは各トランザクションごとにガス上限を設けるもので(ブロック全体のガスリミットとは無関係)、ブロック資源の独占を防ぐことが主眼です。

Ethereumにおいてすべてのトランザクション(送金やコントラクト呼び出しなど)はガスを消費し、ブロックには固定ガス容量があります。1つのトランザクションが過度にガスを消費すると、他のトランザクションのブロック内取り込みが妨げられます。

出典:Github

特に重いトランザクション(zkProof検証や大型コントラクト配備など)はブロックの大半を一度に消費します。この提案は、そうした高ガス処理(zkProof、大規模コントラクト配備など)によるブロックリソース独占やノード混雑を防ぎ、並列実行やライトクライアント同期への影響も緩和します。

ガス上限を設けることで、規模超過のトランザクションは分割が求められ、単一トランザクションがリソースを独占できなくなります。この制約はトランザクション実行時に作用し、もし上限を超える場合はブロック取り込み前の検証で却下されます。

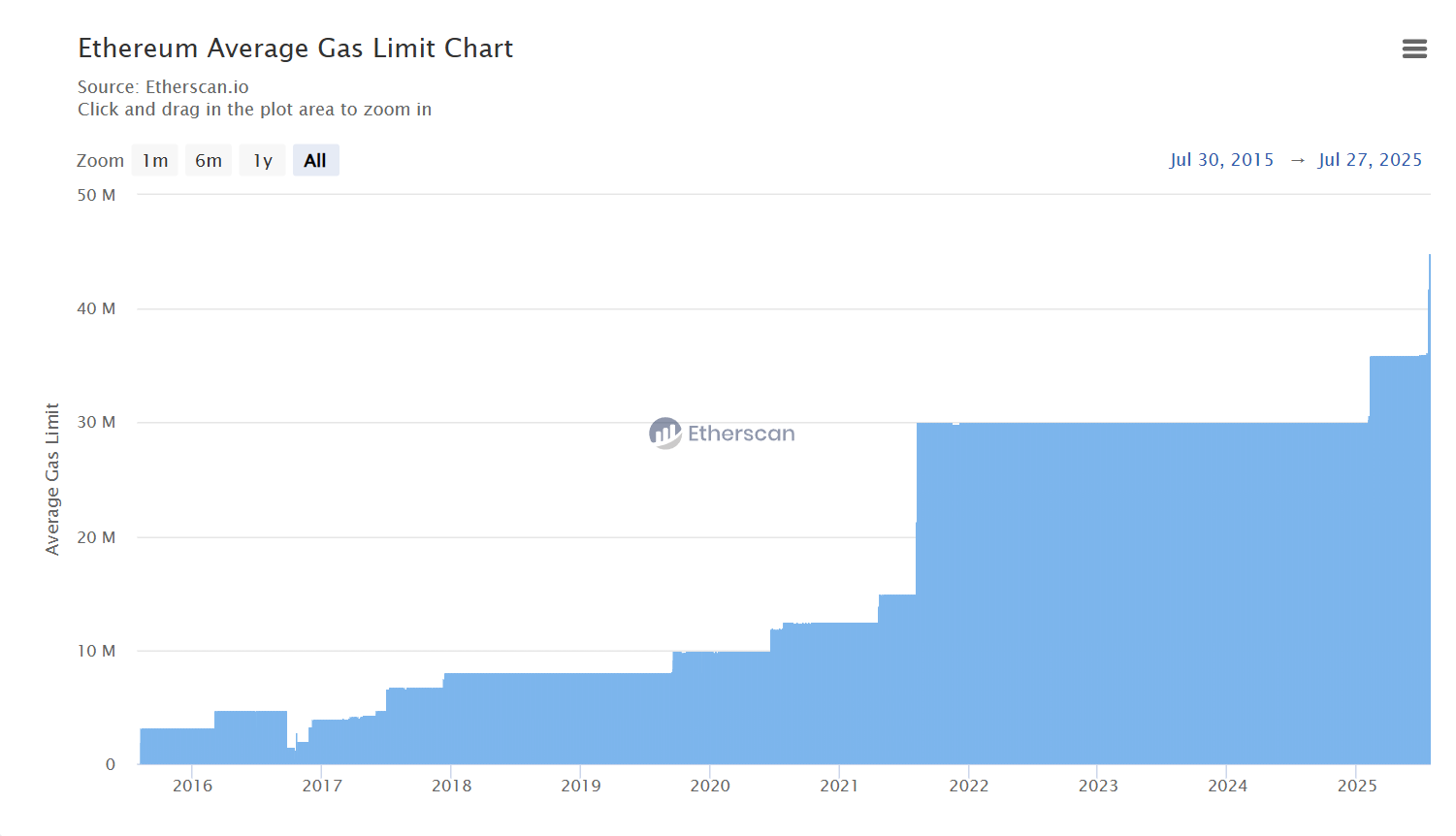

単一トランザクションのガス制限に加え、ブロックガスリミット自体も引き上げられつつあります。7月21日、Vitalik Buterin氏は「L1ガスリミットを4,500万まで引き上げることに、ちょうど50%のステーカーが賛成した。ガスリミットは上昇を続け、現時点で3,730万まで到達している」と投稿しました。

ガスリミットの引き上げは理論的にはEthereumメインネットのパフォーマンス向上に直結しますが、歴史的には慎重な歩みでした。実際、2019年9月に8百万から1,000万への引き上げ後、3,600万まで6年かかりました。今年はコミュニティの姿勢も明らかに「積極的」に変化しており、EIP-9698では2年ごとの10倍増、2029年までに36億への拡大(現在の100倍)を目指す提案も出ています。

出典:Etherscan

これら一連の変更は、Ethereumがスケーリング圧力にさらされる中、その計算基盤を抜本的に整えるものです。今後のL1 zkEVM実行アップグレードへの道筋を用意します。

2. L1 zkEVM:ゼロ知識証明によるメインネット実行の刷新

zkEVMはEthereumスケーリングの“最終形”になりうると長らく考えられています。主なポイントは、メインネットでZK回路の検証を実現し、各ブロックの実行ごとにゼロ知識証明が生成され、他ノードはこれをもとに高速で検証できることです。

大きなメリットは、ノードが全トランザクションを再実行する必要がなく、zkProof検証のみでブロックを確認できる点です。これによりフルノードの負担を大きく軽減し、ライトクライアントやクロスチェーン参加者の利便性や、セキュリティと耐改ざん性も飛躍的に向上します。

L1 zkEVMの実現は急速に近づいています。今月10日、Ethereum FoundationはL1 zkEVM向けリアルタイム証明標準を公表し、これはプロトコル全体へのzkProofの統合に向けた最初のステップとなります。メインネットは段階的に、zkEVM検証対応の実行環境に移行する方針です。

公開ロードマップにおいては、Ethereum L1 zkEVMが1年以内にローンチされる計画で、コンパクトなzkProofでEthereumの安全なスケーリングを実現し、プロトコル全体への段階的なゼロ知識証明の導入も目指しています。これはEthereumが長年研究開発してきた技術の現場実装という試金石です。

この取り組みにより、メインネットは決済層から自己検証型の実行プラットフォーム、すなわち「検証可能な世界コンピューター」へと進化します。

要するに、EIP-7987が実行効率をミクロレベルで微調整する改革だとすれば、L1 zkEVMはマクロレベルの大きなブレイクスルーです。10倍~100倍の性能向上が期待でき、Ethereumの「価値獲得」能力も再定義される可能性があります。

L1は決済レイヤーを超え、より強力な実行エンジンとなり、多くのユーザー・資産・流動性を吸収し、SolanaやMonadといった高性能チェーンとの差別化をさらに強固にします。

Ethereumは実行・トランザクションだけでなく、基盤リソース管理やガバナンスメカニズム自体も全体的にアップグレードしようとしています。

III. その他のL1スケーリング戦略

EIP-7987やzkEVM以外にも、Ethereumはメインネットのスケーリング強化をプロトコル各層で積極的に進めており、高性能・高アクセシビリティ・公平性を兼ね備えたオンチェーン実行環境を目指しています。

Ethereum FoundationはePBS(提案者・ビルダー分離型ブロック生成)アーキテクチャを開発し、これによりMEV抽出やビルダー独占の問題を緩和し、ブロック生成の公平性・検閲耐性・透明性を向上させます。

ePBSは、ライトクライアントがフルステート保持なしでブロックや実行結果を検証できるFOCILと深く連携。これにより、提案・構築・検証の役割分担が明確になり、ネットワークの柔軟性・適応力が大幅に高まります。

この枠組みは、プライバシートランザクションやライトクライアント、モバイルウォレットの拡大も見据え、Ethereumの「モジュラーコンセンサスアーキテクチャ」化を加速し、合成性(コンポーザビリティ)やガバナンス柔軟性も大幅に強化します。

加えて、見落とされがちですが非常に重要なのがStateless Ethereumです。これはノードが全ネットワーク状態に常時依存せず、証人(ウィットネス)メカニズムにより現在のトランザクションに関連するデータのみをダウンロード・検証すればよい仕組みです。これによりノード同期や検証コストを劇的に削減できます。

Foundationはbloatnet.infoなどの可視化ツールを通じ、ステート膨張負担の分布を可視化し、今後のステートクリーンアップ・圧縮・ステートレント導入などの基盤も整備しています。

さらにEthereum研究チームは、計算・ストレージ・コールごとに価格曲線を分け、従来の一元的な手数料モデルから、クラウドサービスのような多次元リソース市場化を目指すBeam提案を重視しています。

結論

現実には、ロールアップ主流化とアカウント抽象化の進展により、多くの関係者は「オフチェーン実行+メインネット決済」というL2モデルこそスケーリングの本命と見なしている傾向があります。

しかし、L1の進化も止まることはなく、その役割は不可欠です。

L2はより多くのユーザーや処理需要を吸収し、L1はネットワーク全体の統一的決済・セキュリティの要・リソースガバナンスの基盤となります。両者が歩調を合わせて進化することで初めて、Ethereumは持続可能かつ高性能なグローバルWeb3価値ネットワークとして成長できるのです。

Ethereumの未来は、L1とL2の協調的な進化に懸かっています。両者が一体で進化することで、真に統一されたワールドコンピューターが実現するでしょう。.

免責事項:

- 本記事は[TechFlow]より転載したものであり、著作権は原著者[imToken]に帰属します。転載についてご質問がある場合は、Gate Learn Teamまでご連絡ください。所定の手続きに従い速やかに対応いたします。

- 免責事項:本記事内で述べられている見解は著者個人のものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。

- 本記事の他言語版はGate Learn Teamが翻訳しました。Gateの明記がない限り、翻訳記事の無断複製・配布・盗用を禁じます。