La décennie de turbulences d’un ordinateur universel

Au cours du siècle dernier, l’humanité a sans cesse réinventé la notion d’ordinateur.

Nous sommes passés des immenses machines du milieu du XXe siècle — développées pour le guidage spatial — aux mainframes d’IBM pour les entreprises, puis à l’avènement de l’ordinateur personnel popularisé par Microsoft et Apple, jusqu’à l’ère où les smartphones ont mis la puissance de calcul à la portée de tous.

Chaque révolution dans la puissance de calcul a profondément transformé la façon dont l’humanité interagit avec son environnement.

En 2013, Vitalik Buterin, 19 ans, eut une révélation en jouant à World of Warcraft : suite à la modification arbitraire de la classe démoniste par Blizzard, Vitalik s’interrogea pour la première fois — dans le monde numérique, qui détient le pouvoir de changer les règles sans limite ?

Et si un « ordinateur mondial » existait, propriété de personne, sans contrôle centralisé, ouvert à tous — cela inaugurerait-il une nouvelle ère informatique ?

Le 30 juillet 2015, dans un petit bureau berlinois, une poignée de jeunes développeurs surveillaient le passage du blockchain counter. Lorsqu’il atteignit le bloc 1 028 201, le lancement du mainnet Ethereum se déclencha de façon autonome.

Comme l’a rapporté Vitalik par la suite : « Nous étions tous assis à attendre, et, une fois le chiffre atteint, environ trente secondes plus tard, les premiers blocs ont commencé à être produits. »

C’est ainsi que l’étincelle de l’ordinateur mondial s’est embrasée.

La genèse et la première étincelle

À ses débuts, Ethereum rassemblait moins d’une centaine de développeurs. Pour la première fois, les contrats intelligents étaient ancrés dans une blockchain, offrant une plateforme Turing-complete et transformant une simple comptabilité en un ordinateur public mondial capable d’exécuter tout programme imaginable.

Ce nouvel ordinateur mondial s’est très vite retrouvé face à une première épreuve majeure.

En juin 2016, The DAO — organisation autonome décentralisée bâtie sur Ethereum — a été victime d’un piratage par exploitation d’une faille dans un smart contract, entraînant le vol de 50 à 60 millions de dollars d’ETH. S’est alors ouverte une vive controverse au sein de la communauté sur la possibilité d’« annuler la blockchain ». Finalement, un hard fork permit la récupération des fonds, mais provoqua une scission, donnant naissance à Ethereum Classic.

Ce choc a placé la gouvernance au cœur du débat : l’ordinateur mondial doit-il rester immuable, ou corriger les erreurs pour protéger ses utilisateurs ?

L’essor des ICO en 2017–2018 a propulsé Ethereum à des sommets : des projets ont levé des dizaines de milliards de dollars par la vente de tokens sur la plateforme et le prix de l’ETH s’est envolé. Mais l’éclatement de la bulle a renvoyé Ethereum dans une période de crise : fin 2018, l’ETH avait chuté de plus de 90 % depuis son pic, la congestion du réseau et les frais de gas élevés suscitant de vives critiques. Durant cette période, la folie CryptoKitties a presque paralysé le mainnet, mettant en lumière, pour la première fois, les limites de capacité de l’ordinateur mondial.

Pour dépasser ces obstacles, la communauté Ethereum s’est penchée, dès 2015, sur les solutions de sharding on-chain afin de répartir la charge de validation entre les nœuds et d’améliorer la capacité de passage à l’échelle. Mais la technique du sharding s’est révélée complexe et les avancées lentes ; les développeurs ont alors exploré des stratégies off-chain, allant des premiers state channels et Plasma jusqu’aux rollups, qui s’imposèrent dès 2019. Les rollups ont considérablement accru la capacité de traitement massif en regroupant de nombreuses transactions avant soumission à la vérification du mainnet — mais ils s’appuyaient sur celui-ci pour la disponibilité des données. Vers 2019, Ethereum a franchi d’importantes étapes techniques en matière de disponibilité des données, résolvant la validation de données à grande échelle.

Ces innovations ont permis à Ethereum de mettre en œuvre une feuille de route axée sur la « sécurité du mainnet et exécution en layer 2 », puis d’initier la transformation de l’ordinateur mondial en système collaboratif multicouche.

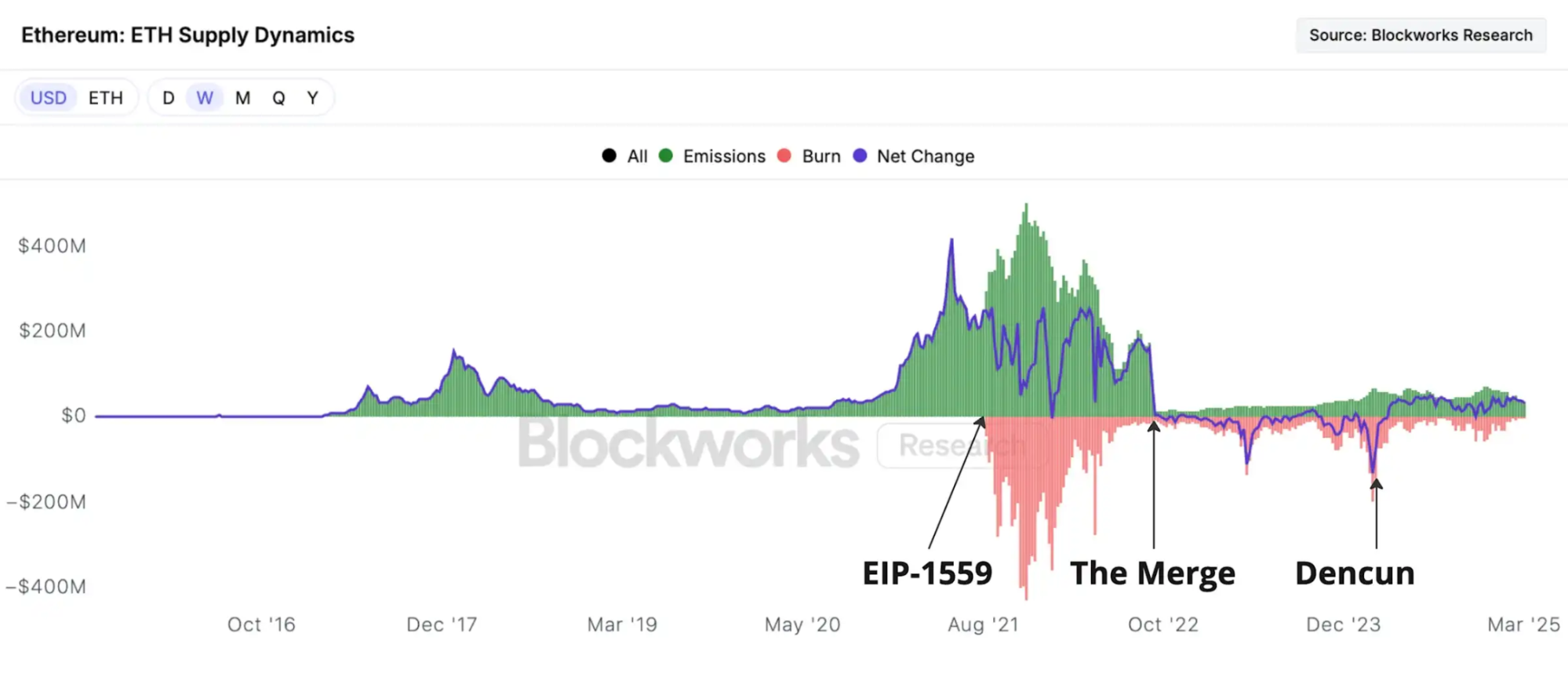

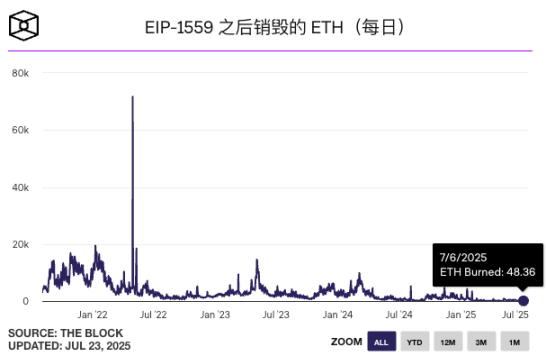

Au fil des années, la DeFi s’est développée sur Ethereum : le prêt décentralisé, le trading et les dérivés se sont imposés. La montée en puissance des NFT a projeté l’art numérique sur le devant de la scène, une œuvre de Beeple atteignant 69 millions de dollars chez Christie’s. Malgré la forte activité, les frais de gas restaient élevés. Mais les mises à jour protocolaires, à commencer par l’EIP-1559 en août 2021, ont permis de brûler une partie des frais de base à chaque transaction, réduisant la pression inflationniste en période de forte demande. Lors du marché haussier 2021–2022, cette réforme a temporairement rendu l’ETH déflationniste, faisant culminer le prix près de 4 900 $.

Le 15 septembre 2022, The Merge a fait migrer la source d’énergie du réseau d’un modèle PoW très énergivore à un PoS, réduisant la consommation d’énergie de 99 %, l’émission de nouveaux ETH de 90 % et permettant aux détenteurs de participer au staking pour sécuriser le réseau. Le système énergétique de l’ordinateur mondial s’en est trouvé radicalement transformé.

Un an après The Merge, l’offre nette d’Ethereum avait diminué d’environ 300 000 ETH — un contraste saisissant avec l’inflation qui aurait prévalu sous PoW. Ce caractère déflationniste a renforcé la conviction du marché en la rareté future de l’ETH.

Fin 2023, après une succession de mutations majeures, le mainnet Ethereum avait progressé tant sur le plan technique qu’économique. De nouveaux défis se présentaient. Pour réduire les coûts et accélérer la croissance des rollups, Ethereum a réalisé la mise à jour « Dencun » (Deneb + Cancun) en mars 2024, introduisant l’EIP-4844, ou Proto-Danksharding. Cette innovation a permis aux rollups de soumettre des « blobs de données » — un stockage temporaire et peu coûteux pour agréger les transactions de layer 2. Résultat : la publication des données L2 sur le mainnet est devenue bien moins chère. Le succès de Dencun marque une chute majeure des coûts des rollups, rapprochant l’ordinateur mondial du sharding complet.

Dix ans plus tard, l’ordinateur mondial est passé du simple concept de white paper à une infrastructure centrale de l’économie numérique.

Mais derrière le dynamisme des nœuds actifs, de nouveaux défis émergent…

Incertain passage à la maturité

Entrée dans les années 2024–2025, Ethereum affronte désormais ses crises de croissance de face.

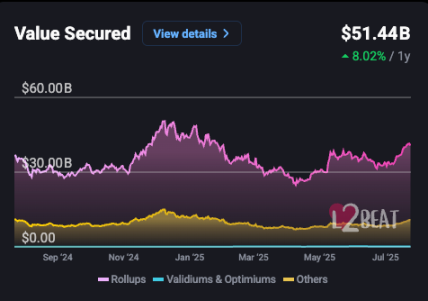

Layer 2 : fragmentation et ses effets

Le recentrage d’Ethereum sur une stratégie axée sur les rollups a permis de désengorger le mainnet — mais la majorité des flux d’activité et de valeur reste désormais sur les réseaux L2, avec très peu de retours vers la chaîne principale. Dans son rapport du début 2025, Standard Chartered Bank note sans détour que la montée en puissance des L2 érode la captation de valeur du mainnet, estimant que la seule solution L2 Base de Coinbase aurait « éloigné » environ 50 milliards de dollars de la capitalisation de l’écosystème Ethereum.

Le flux de transactions et d’applications qui transitaient autrefois par le mainnet migre vers des L2 moins chers, réduisant le revenu de frais et l’activité on-chain du mainnet. Ce phénomène s’est accéléré avec la mise à jour Dencun : l’EIP-4844 a dramatiquement réduit le coût de soumission des données à la couche de base, incitant davantage à l’exécution sur L2. Ces dernières années, des rollups comme Arbitrum et Optimism ont parfois dépassé ou égalé le nombre de transactions journalières du mainnet, illustrant l’ère de « l’externalisation de l’exécution » pour Ethereum.

En somme, nombre de composantes de l’ordinateur mondial fonctionnent désormais en dehors du mainnet, dont la capacité à capter la valeur se voit érodée.

Concurrence accrue des blockchains tierces

Les difficultés passées d’Ethereum, liées aux frais et à l’évolutivité, ont ouvert la voie à des concurrents misant sur la vitesse et des coûts réduits.

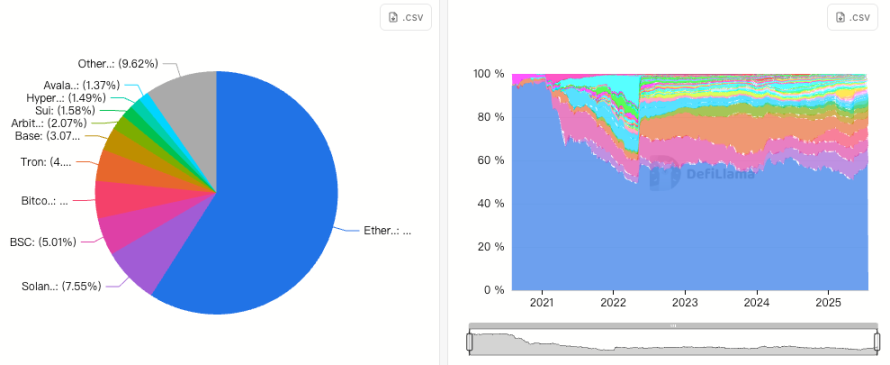

Solana, optimisée pour un débit élevé, a séduit une large base de développeurs : la plupart des nouveaux projets et meme coins du cycle haussier y ont vu le jour. Sur le marché des stablecoins, Tron profite de frais quasi nuls pour accueillir d’importants volumes d’émission et de transfert d’USDT, dépassant 80 milliards d’USDT en circulation — un montant supérieur à Ethereum, faisant de Tron le plus grand réseau de stablecoins au monde, à la rotation bien supérieure. Ethereum a ainsi cédé un pan clé du secteur.

BNB Smart Chain et d’autres blockchains publiques ont aussi gagné du terrain dans le GameFi et le trading d’altcoins. Si Ethereum demeure en tête sur la DeFi et la TVL (56 % du secteur en juillet 2025), il est clair que sa domination relative s’est affaiblie dans un écosystème multi-chaînes.

Gouvernance et sécurité : les questions persistantes

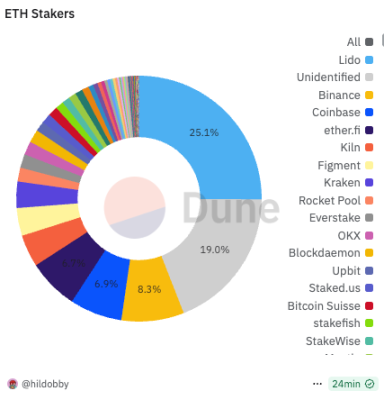

Le passage au PoS a soulevé des inquiétudes quant à la centralisation du staking. Devenir validateur exige de posséder 32 ETH, poussant la majorité des utilisateurs à rejoindre des pools de staking ou plateformes centralisées — ce qui confère à quelques grands acteurs une position dominante. Le pool décentralisé Lido a détenu jusqu’à 32 % du marché ; même après une baisse à 25 % du fait de nouveaux entrants, Lido reste loin devant Binance (8,3 %) ou Coinbase (6,9 %). La communauté continue de s’inquiéter : si un acteur dépasse un tiers du poids, le consensus des blocs et la sécurité du réseau seraient menacés.

Vitalik a plaidé pour limiter à 15 % le poids de tout validateur via des mécanismes de frais. Pourtant, lors d’une consultation de gouvernance Lido en 2022, une motion d’auto-limitation a été rejetée à plus de 99 %. Selon Dune Analytics, Ethereum compte aujourd’hui plus de 1,12 million de validateurs et 36,11 millions d’ETH jalonnés — soit 29,17 % de l’offre totale. Trouver l’équilibre entre sécurité et diversité reste une question ouverte.

Le rôle controversé de la Fondation

Le manque de transparence de la Fondation Ethereum en matière de financement de l’écosystème et de gestion de sa trésorerie suscite la polémique depuis des années. La communauté critique fréquemment les ventes d’ETH à des niveaux élevés sans explication, tandis que certains développeurs estiment que le non-interventionnisme de la Fondation entretient la fragmentation et freine la gouvernance efficace.

Pendant ce temps, des figures majeures comme Vitalik ou d’autres fondateurs gardent leur influence mais interviennent de moins en moins directement sur les grandes orientations — refusant d’influencer le marché ou de peser sur les débats de gouvernance. Cette réserve crée peu à peu un vide : absence de consensus, responsabilités diluées, et stagnation des propositions. Les discussions ouvertes se raréfient, les choix stratégiques et techniques passant de plus en plus en coulisses.

Privé de leadership clair, l’ordinateur mondial continue à fonctionner — mais avance sans direction affirmée.

Faiblesses applicatives et performances de marché décevantes

Si Ethereum veut incarner l’ordinateur mondial, sa valeur doit dépasser le simple rôle de plateforme de calcul et de sécurité. Son véritable potentiel réside dans l’accueil d’applications innovantes à fort impact, capables d’élargir massivement la base d’utilisateurs.

Pourtant, dix ans après son lancement, seules la DeFi et les NFT affichent une adoption massive. Au-delà, la couche applicative demeure silencieuse.

Des segments jugés prometteurs — social, gaming, identité, DAO — n’ont pas encore livré de produits phares à la hauteur de la DeFi ou des NFT.

Les réseaux sociaux Web3 comme Friend.tech ou Lens ont connu leur heure de gloire avant de perdre rapidement leurs utilisateurs ; les jeux on-chain ont généré de l’intérêt mais n’ont pas dépassé la preuve de concept autour d’économies de tokens, peinant à attirer le grand public ; l’identité décentralisée et la gouvernance DAO restent limitées à des expérimentations techniques ou des initiatives de niche.

Les données on-chain le confirment : en juillet 2025, l’ETH brûlé quotidiennement est tombé sous la barre des 50, un plancher historique — à comparer aux plus de 1 000 ETH brûlés chaque jour lors du pic de 2021.

Pendant la même période, la moyenne sur 7 jours des adresses actives est tombée autour de 566 000, sans dépasser les sommets de mars 2024 ; les nouveaux comptes quotidiens tournaient autour de 120 000, et les transactions mensuelles on-chain oscillaient entre 35 et 40 millions.

Pour une blockchain qui revendique le statut d’ordinateur mondial, cela souligne une carence d’étincelles pour susciter la prochaine vague d’applications d’envergure.

Malgré la plus grande communauté de développeurs du secteur et des ressources techniques importantes, Ethereum n’a pas encore dégagé de « killer app » capable d’attirer des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs et de faire évoluer les usages. Dix ans plus tard, Ethereum conserve sa solidité — mais demeure en quête de sa mission de rupture.

Ce manque de dynamisme se reflète aussi sur le marché. Après avoir frôlé 4 900 $ en novembre 2021, l’ETH n’a plus atteint de nouveaux sommets. Les mises à niveau majeures comme The Merge ou la réforme des frais n’ont permis que des hausses ponctuelles. Entre 2022 et 2024, le cours de l’ETH est resté à la traîne derrière Bitcoin, Solana, ou même BNB. En 2025, tandis que d’autres cryptomonnaies battent des records, l’ETH plafonne légèrement au-dessus de 3 000 $, et le ratio ETH/BTC passe en dessous de 0,02 en avril — un plus bas inédit depuis plusieurs années. Jadis moteur de l’innovation smart contracts, l’ETH perd son intérêt comme instrument de création de richesse.

Dernièrement, les arbitrages stratégiques de sociétés cotées et d’institutions ont servi de soutien à l’ETH. Des groupes comme Sharplink Gaming et BitMine ont communiqué sur des stratégies de trésorerie construite sur des obligations convertibles, des actions de préférence ou des offres de marché, investissant le produit dans l’accumulation d’ETH. Contrairement au Bitcoin, l’ETH génère des rendements via le staking et le restaking, ce qui en fait un actif numérique « porteur de rendement » prisé des trésoreries d’entreprise. En quelques semaines, l’ETH repassait au-dessus des 3 600 $.

Cependant, certains analystes estiment que ce rebond s’explique plus par des investissements opportunistes que par une croissance organique de l’écosystème : l’envolée du cours est alimentée par le flux de capitaux à la recherche de rendement à court terme, et non par l’innovation ou l’adoption massive.

Les avancées technologiques et l’arrivée des institutionnels ne suffiront pas, à elles seules, à faire émerger les usages capables de transformer les habitudes et d’ouvrir de nouveaux relais de croissance.

Dix ans après son lancement, Ethereum doit encore répondre à la question cruciale : quelles applications l’ordinateur mondial devra-t-il exécuter pour rallumer l’imagination collective ?

La route reste à tracer : cartographier la prochaine décennie

Face aux défis de la maturité, la capacité d’Ethereum à rebondir dépendra de sa faculté à ouvrir de nouveaux horizons à travers l’innovation technologique et l’expansion de son écosystème.

Technologie : vers un ordinateur mondial plus rapide et unifié

La communauté s’est déjà accordée sur une feuille de route post-Merge.

Dans son essai « Ethereum’s Possible Futures : The Surge », Vitalik vise, pour la prochaine étape, d’accroître le débit combiné d’Ethereum (L1 + L2) à 100 000 transactions par seconde tout en préservant la décentralisation et la robustesse de la couche 1. Il s’agit de garantir que les principales L2 conservent les valeurs essentielles d’Ethereum — confiance minimale, ouverture, résistance à la censure — et d’offrir une expérience utilisateur homogène, où transferts inter-couches, mouvements de fonds et navigation d’applications soient aussi fluides qu’au sein d’une seule chaîne.

L’EIP-4844, lancée en 2024, n’est qu’une première étape. De futures évolutions sont déjà envisagées, comme l’échantillonnage et la compression de données.

À mesure que les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZK-SNARKs, ZK-STARKs) gagnent en maturité, les goulets d’étranglement de performance pourront être éliminés, permettant le retour d’utilisateurs ayant migré vers d’autres chaînes ou L2.

Gouvernance et économie : restaurer la valeur du mainnet

Le défi ne se limite pas à la technique : Ethereum explore aussi comment permettre à sa chaîne principale de conserver sa captation de valeur.

En juillet 2025, la Fondation Ethereum a lancé une réforme majeure, baptisée « The Future of Ecosystem Development », afin d’accroître le leadership et clarifier la trajectoire de l’écosystème. Deux objectifs sont affichés : 1) maximiser le nombre d’utilisateurs, directs ou indirects, profitant des valeurs fondamentales d’Ethereum ; 2) renforcer la résilience des infrastructures techniques et sociales.

Dans cette optique, la Fondation s’est réorganisée autour de quatre axes — accélération, amplification, soutien, empowerment à long terme —, a mis en place de nouvelles équipes (relations entreprises, développement des développeurs, soutien applicatif et accompagnement des fondateurs), et a renforcé sa stratégie de communication et d’animation pour la cohésion communautaire.

Par ailleurs, la Fondation s’engage à davantage de transparence, à des financements publics plus ciblés, à la création d’un Launchpad pour la gouvernance et la durabilité, à la réduction des frais de fonctionnement et au maintien d’une réserve équivalente à 2,5 années de dépenses.

Beaucoup voient ces mesures comme une réponse concrète aux critiques de laisser-faire, et un investissement stratégique pour la décennie à venir.

Dans le même temps, la communauté explore de nouveaux mécanismes : une partie de la valeur déployée sur les L2 pourrait-elle revenir au mainnet ? Un ajustement des frais de protocole ou un partage du MEV pourraient-ils faire profiter la couche de base de la croissance de l’ère rollup ? Même encore au stade d’hypothèses, ces idées reflètent l’inquiétude dominante : sans adaptation, le mainnet risque de n’être qu’une couche de règlement, avec une valeur et une vitalité diluées.

À la croisée des chemins : partir à la recherche de la prochaine étincelle

La technologie et le capital seuls ne suffisent pas.

Chaque cycle de croissance d’Ethereum a été déclenché par l’émergence de nouvelles applications et de nouveaux récits. Aujourd’hui, l’ensemble de l’industrie blockchain connaît un passage à vide créatif, sans phénomène d’envergure.

Le secteur devra probablement se réinventer, en introduisant de nouveaux récits et de nouveaux cas d’usage — réseaux sociaux, identité, IA, etc. Certains soutiennent que la prochaine innovation de rupture pourrait venir de l’extérieur de l’écosystème crypto.

Dans sa conférence « Ethereum’s Next Decade », Vitalik a encouragé les développeurs à dépasser la reproduction du Web2 pour inventer les usages du futur : objets connectés, réalité augmentée, interfaces cerveau-machine, IA locale, le tout pensé pour le Web3.

À l’heure du bilan, Ethereum conserve la plus grande communauté de développeurs du secteur, l’écosystème applicatif le plus dense et de profondes ressources techniques. Mais il se trouve désormais à une bifurcation entre obstacles et nouveaux départs.

Comme le résume Vitalik : « La première décennie d’Ethereum fut consacrée à la théorie. La suivante doit être celle de l’impact. » Les futures applications devront offrir de la valeur concrète, promouvoir des valeurs partagées et être si intuitives qu’elles séduiront des utilisateurs n’ayant jamais touché à la crypto.

L’ordinateur mondial traverse une crise de la quarantaine : il n’a pas cessé de tourner — il marque seulement une pause pour retrouver sa voie.

La décennie à venir revient à Ethereum — et à toutes celles et ceux qui continuent de croire en ce rêve.

Comme le rappelle aussi Vitalik : « Toute personne qui s’exprime dans la communauté Ethereum a l’opportunité de participer activement à la construction de notre futur. »

Avertissement :

- Cet article est republié depuis [Foresight News] ; les droits d’auteur appartiennent à l’auteur d’origine [ChandlerZ, Foresight News]. Pour toute question de republication, veuillez contacter l’équipe Gate Learn, qui traitera votre demande selon la procédure en vigueur.

- Avertissement : les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement.

- Les autres versions linguistiques de cet article sont traduites par l’équipe Gate Learn. Sans mention de Gate, ces traductions ne peuvent être reproduites, diffusées ou plagiées.