Tokens sociaux 2.0 : la nouvelle évolution de l’économie sociale sur blockchain et ses cas d’usage

Introduction

Les jetons sociaux, issus de la rencontre entre la blockchain et l’économie sociale, ont connu une évolution du stade 1.0 au stade 2.0. La période 2.0 a vu émerger de nouveaux attributs tels que l’identité sur chaîne, la protection de la vie privée, l’interopérabilité multi-chaînes ou encore les mécanismes d’incitation dynamiques, élargissant considérablement les domaines d’application des jetons sociaux. Cet article revient sur les principales initiatives et limites de l’ère 1.0 des jetons sociaux, présente les avancées structurantes et les cas emblématiques de l’ère 2.0, décrypte les nouveaux contours des technologies sous-jacentes, de la gouvernance et des incitations, analyse les défis du secteur et les perspectives d’avenir, et offre ainsi une analyse de fond du paysage des réseaux sociaux cryptographiques.

Première génération de jetons sociaux : émergence et limites

Source : https://x.com/friendtech

Aux débuts de l’ère 1.0, de nombreuses expérimentations sont apparues, cherchant à marier réseaux sociaux classiques et finance décentralisée. Parmi les initiatives phares : Steem (plateforme de contenu sur blockchain récompensant la publication d’articles), BitClout/DeSo (réseau social décentralisé où les utilisateurs pouvaient « acheter des parts » dans des créateurs, autrement dit échanger des jetons de créateur) et des DAO novatrices comme Friends With Benefits (FWB). Au printemps 2022, des projets tels que « Friends.tech » ont vu le jour, transformant les relations Twitter en « clés de chat privé » tokenisées et négociables. Ces innovations ont offert aux créateurs et à leur public un sentiment d’appartenance et des incitations tokenisées, révélant l’immense potentiel des économies sociales décentralisées.

Mais la première génération de jetons sociaux a aussi révélé des fragilités majeures :

Public limité : ces premières plateformes s’adressaient en priorité à des utilisateurs aguerris de la crypto, avec peu de participation du grand public, ce qui freinait la constitution de larges réseaux sociaux.

Contraintes techniques et coûts : sur blockchain classique, les opérations sociales étaient souvent coûteuses, lentes et peu ergonomiques. L’expérience utilisateur était nettement inférieure à celle des réseaux Web2, ce qui bloquait l’adoption massive par de nouveaux venus.

Modèle économique unique : une dépendance excessive aux airdrops et aux seuils de détention rendait difficile la durabilité de l’incitation à long terme. De nombreux projets ont rapidement gagné en visibilité grâce aux distributions de jetons, mais après la vague spéculative, la participation communautaire a chuté, ne laissant que quelques survivants de l’ère 1.0.

Fragmentation de l’écosystème : la plupart des projets se développaient sur des blockchains propres, générant de véritables îlots de données. Les utilisateurs avaient du mal à passer d’une plateforme à l’autre, ce qui freinait tout effet de réseau à grande échelle.

L’époque des jetons sociaux 1.0 a ainsi ouvert la voie au Web3 social, en démontrant la faisabilité d’un modèle décentralisé tout en mettant en lumière des défis concrets. Forte de cet héritage, la génération 2.0 des jetons sociaux explore aujourd’hui des voies plus pragmatiques et durables, en s’appuyant sur des innovations technologiques et de modèles.

Caractéristiques clés : technologies et modèles du jeton social 2.0

À l’ère 2.0, les jetons sociaux bénéficient d’avancées notables en matière de technologies sous-jacentes et de modèles d’exploitation, parmi lesquelles :

Authentification décentralisée sur chaîne : Les projets 2.0 reposent sur les identités décentralisées (DID) et les jetons soulbound (SBT) afin d’offrir aux utilisateurs une identité numérique pérenne et vérifiable. L’utilisateur conserve ainsi la même identité sur l’ensemble des DApps, préserve ses liens sociaux et sa réputation, et s’affranchit des plateformes centralisées pour le contrôle de ses données et de son graphe social.

Protection de la vie privée et technologie ZK : L’ère 2.0 accorde une place accrue à la protection des données personnelles. Les techniques cryptographiques telles que les preuves à connaissance nulle (ZKP) permettent à l’utilisateur de ne révéler que le nécessaire lors des interactions sociales, par exemple attester d’une qualification sans divulguer d’informations privées. Cette technologie favorise des réseaux sociaux respectueux de la confidentialité, par exemple à travers le vote anonyme ou l’évaluation discrète du crédit, sans se limiter aux données publiques de wallet.

Interopérabilité multi-chaînes : Dans l’écosystème actuel riche en blockchains, les jetons sociaux ne se cantonnent plus à un seul réseau. Les projets 2.0 recourent à des bridges inter-chaînes, à des protocoles d’identité unifiés et à d’autres solutions pour permettre la circulation des liens sociaux et des actifs tokenisés. Les utilisateurs peuvent lier leurs portefeuilles à différentes chaînes et participer à des interactions collectives inter-chaînes. Les équipes projet déploient également leurs tokens ou contrats sur plusieurs réseaux, élargissant leur audience. Cette organisation met fin aux silos de données des réseaux sociaux décentralisés d’autrefois.

Mécanismes incitatifs dynamiques : Contrairement aux simples airdrops ou récompenses de détention de l’ère 1.0, les incitations 2.0 sont plus dynamiques, adaptées aux comportements et contributions réels des utilisateurs. Par exemple, le « minage social », la rédaction rémunérée de contenu ou les récompenses de collaboration encouragent une participation continue et confèrent un rendement économique durable lors des interactions sociales. Les équipes s’appuient sur des systèmes d’évaluation sophistiqués (qualité des publications, volume d’interactions, réputation, etc.) pour distribuer les récompenses à ceux qui créent de la valeur. Certains modèles privilégient également une économie de jeton évolutive, augmentant les incitations à mesure que la communauté croît, préservant ainsi l’équité et la pérennité du système.

Protocoles sociaux ouverts : De nombreux protocoles destinés aux développeurs, tels que Lens Protocol et CyberConnect, proposent des social graphs open source. Ils intègrent toutes les relations sociales, abonnements, partages, en données sur chaîne, qu’il est possible de réutiliser dans n’importe quelle application sociale. Les projets 2.0 peuvent ainsi bâtir des réseaux sociaux interopérables et permettre la portabilité des actifs sociaux d’une application à l’autre.

L’ensemble de ces fonctionnalités fait passer les jetons sociaux d’un simple modèle « Token + Communauté » à un écosystème riche où l’autonomie sur les données et l’identité est centrale, et où la valeur des comportements sociaux (création de contenu, qualité de l’interaction, etc.) est précisément enregistrée et récompensée en chaîne. Cette dynamique prépare l’avènement du « social digitalisé + finance ».

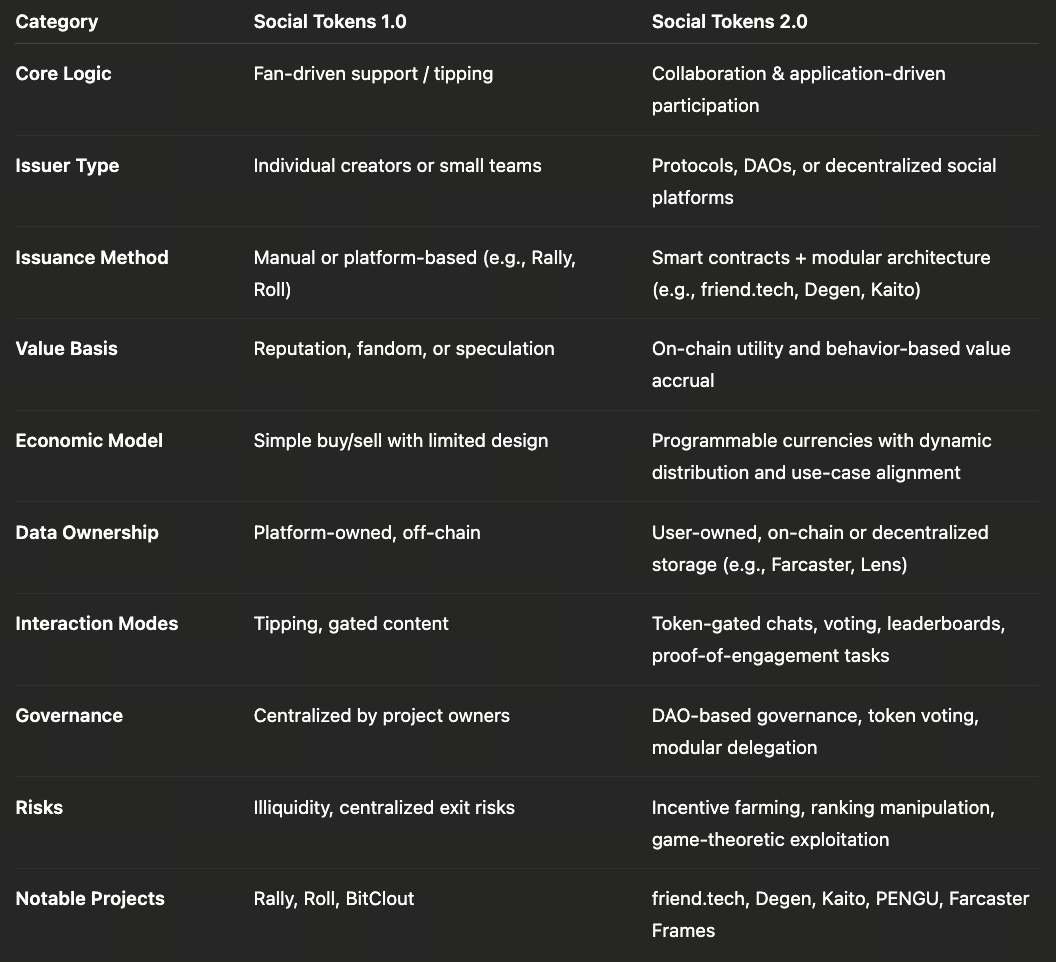

Tableau comparatif Jeton Social 1.0 / 2.0 (Source : Gate Learn Creator Max)

Dans cette ère 2.0, des projets tels que $FWB, $PENGU, $KAITO vont bien au-delà de l’émission sur chaîne et de la gouvernance transparente, en y intégrant des modèles d’incitation au contenu, d’économie de la connaissance et de tokenisation des actifs personnels. Sur le plan technologique, ils s’appuient sur des abonnements sur chaîne, des contrats modulaires, des solutions L2 et zk, et proposent un système d’incitations raffiné et un écosystème multidimensionnel, guidant la réalisation du « social en tant qu’actif ».

Cas de projets emblématiques : valeur utilisateur et dynamique communautaire en situation réelle

L’ère 2.0 a vu naître de nombreux projets exploratoires démontrant, chacun sous un angle différent, comment les jetons sociaux peuvent générer de la valeur utilisateur et stimuler le développement communautaire dans des scénarios concrets.

Friends With Benefits ($FWB)

Image : https://www.fwbfest.info/

FWB s’est imposé comme une référence pionnière du segment. Il articule son fonctionnement autour d’un token couplé à une communauté Discord : seuls les détenteurs d’un quota de jetons FWB peuvent rejoindre la communauté et prendre part aux décisions. Ce modèle a propulsé FWB en pôle d’attraction pour artistes, créateurs et amateurs de blockchain. FWB a mis en place une « carte de membre » numérique, organise aussi bien des expositions, des soirées, des ateliers de créateurs que la publication de contenus culturels ou la vente de produits dérivés. Le token, assimilé à la carte de membre, permet à chacun de partager avantages et reconnaissance, renforçant la cohésion de groupe. Si la ferveur autour de FWB s’est essoufflée par la suite, son expérience en économie de créateur et en autogouvernance communautaire a constitué un laboratoire précieux pour les projets suivants.

KAITO ($KAITO)

Source : https://yaps.kaito.ai/

KAITO est une plateforme d’information crypto combinant intelligence artificielle et incitations sociales, dans un écosystème baptisé InfoFi (Information Finance). Elle exploite l’IA pour agréger et analyser un volume massif de données issues de Twitter, des forums, de l’actualité, tout en introduisant un mécanisme de « Tokenized Attention ». Par la fonctionnalité « Kaito Yaps », la production de contenu par les utilisateurs est évaluée selon la qualité des messages, la profondeur des échanges et le professionnalisme. Les créateurs et commentateurs actifs reçoivent des récompenses en jetons KAITO. En outre, KAITO s’associe à d’autres projets pour proposer des événements de social mining, assortis d’airdrops attractifs. Ce schéma incitatif dynamique contribue à accélérer la diffusion de l’information : la création de contenu des utilisateurs ordinaires peut être valorisée économiquement, jetant les bases d’un écosystème communautaire fondé sur la production de valeur par les créateurs et les chercheurs d’information.

UXLINK ($UXLINK)

Source : https://dapp.uxlink.io/

UXLINK est une plateforme Web3 spécialisée dans le « social de proximité », dont l’expérience utilisateur s’articule autour de l’écosystème de chat Telegram. Elle propose un minage social (des tokens attribués en contrepartie de comportements sociaux quotidiens), un échange d’actifs décentralisé au sein des discussions et du staking de liquidité, pour une expérience crypto-sociale très accessible. Le projet adopte un double token : UXUY pour les incitations communautaires, UXLINK pour la gouvernance.

UXLINK crée des synergies puissantes avec communautés, développeurs et partenaires via d’imposantes campagnes d’airdrops impliquant plusieurs exchanges et plateformes. Il suffit aux utilisateurs d’avoir Telegram pour s’intégrer à l’écosystème et accéder aisément aux fonctionnalités. En quelques mois, UXLINK a conquis des millions d’inscrits, des milliers de groupes actifs et déployé un réseau social multi-chaînes. Son succès repose sur l’intégration des outils sociaux de masse et des incitations économiques immédiates, permettant d’associer rapidement comportements sociaux traditionnels et économie des tokens.

Ces cas illustrent la tendance des jetons sociaux 2.0 à lier intimement le token à des droits, à la production de contenu ou à la vie communautaire, permettant aux utilisateurs de tirer une valeur économique réelle de leurs interactions. La valeur du token s’exprime au travers d’une pluralité de contextes : événements, contributions au contenu, comportements interactifs, etc. Là où l’intention 1.0 reposait sur la « prospérité par airdrop », la 2.0 mise sur l’écosystème endogène : le développement stable et pérenne de la communauté ne peut être assuré que si les membres perçoivent des bénéfices tangibles et un vrai sentiment d’appartenance liés à la détention de tokens.

Nouvelles tendances et innovations : technologie, gouvernance, modèles incitatifs

La 2.0 marque un tournant avec de nombreuses innovations structurantes, parmi lesquelles :

Infrastructure protocolaire : La création de couches de protocoles sociaux s’intensifie, des projets comme Lens ou CyberConnect proposant des social graphs modulaires. Ces nouveaux protocoles permettent aux développeurs d’intégrer des données sociales mutualisées (abonnements, fans, historiques d’interactions, etc.) dans leurs applications, assurant l’interopérabilité des comptes et actifs sociaux. Par ailleurs, certains projets conçoivent des oracles de données sociales, permettant d’ancrer sur chaîne des données d’activité issues du hors-chaîne au profit des profils utilisateurs et de l’analyse comportementale dans les DApps.

Modèles de gouvernance multi-tokens : Les structures à plusieurs jetons ou rôles se généralisent, clarifiant la fonction et la captation de valeur de chaque actif. Le modèle du double-token (incitation quotidienne / gouvernance) mis en avant par UXLINK devient populaire, limitant les frictions entre communauté et équipe fondatrice. Les modes de vote se diversifient également, intégrant une combinaison de facteurs : durée de staking, volume détenu, engagement, ou encore détention de NFTs spécifiques, afin de stimuler l’engagement durable et la contribution communautaire.

Économie dynamique par smart contract : Les écosystèmes de jetons sociaux adoptent de plus en plus des mécanismes algorithmiques et automatisés pour ajuster les incitations. Des règles comme la pondération temporelle, la réputation, les bonus d’activité permettent de récompenser davantage l’engagement long terme. Certains projets appliquent des mesures économiques telles que le curve financing ou des taux variables, pour moduler automatiquement l’échelle et la distribution des incitations en fonction de la taille de la communauté et du marché, consolidant la robustesse de l’écosystème.

Qualité du contenu et anti-spam : Pour maintenir la qualité de la communauté, les projets 2.0 donnent la priorité à l’évaluation qualitative du contenu ou des interactions, recourant à l’IA ou au machine learning pour juger de l’originalité, la profondeur, le professionnalisme, au lieu de se limiter à des critères quantitatifs. De plus, les mécanismes anti-spam (relecture anti-bots, signalements communautaires, etc.) sont devenus la norme, afin que la valeur soit orientée vers les véritables contributeurs actifs.

Intégration sectorielle et innovation verticale : Au-delà du seul réseau social, la 2.0 décline les jetons sociaux dans des univers complémentaires : tokens et NFT, jeux, nouveaux systèmes de crédit basés SBT/NFT, ou encore l’introduction de jetons sociaux dans des secteurs traditionnels (conversion de l’activité communautaire en avantages produits ou droits d’accès à des services). Ces approches transversales multiplient les cas d’usage et renforcent la valeur ajoutée pour l’utilisateur.

Globalement, l’innovation jeton social 2.0 ne se limite pas aux produits individuels : elle favorise l’intégration pluridimensionnelle (social, finance, donnée, identité), dans un mouvement ouvert et collaboratif qui dessine les contours des futurs réseaux sociaux.

Analyse des échecs projets : enseignements de la génération 1.0

Si l’idée de jeton social a émergé dès 2021, la plupart des pionniers ont échoué, principalement du fait de mécaniques inadaptées, d’une faible rétention ou d’attentes erronées en matière d’actif.

1. BitClout / DeSo : l’impasse de la spéculation sur célébrités non autorisées

BitClout (devenu DeSo) a été l’un des premiers à associer tokens et célébrités Twitter, créant des « coins de créateur » autour de personnalités comme Elon Musk ou Vitalik à des fins purement spéculatives. Les principaux problèmes :

Pas d’autorisation des célébrités : tokens sans lien réel avec les personnes visées, suscitant méfiance et scandales de communication ;

Priorité à la spéculation : la majorité des utilisateurs ne cherchaient qu’un profit rapide, sans engagement ni création de contenu ;

Infrastructure blockchain isolée : DeSo a opté pour sa propre chaîne, s’isolant d’emblée de l’écosystème crypto et des principaux wallets et exchanges.

Bilan : après le pic spéculatif de 2021, BitClout est tombé dans l’oubli, devenant un exemple emblématique d’échec des « Web3 celebrity coins ».

2. Rally : système semi-on-chain fermé et défaillance de la confiance

Rally ambitionnait d’émettre des sous-tokens pour chaque créateur, accompagnés de fonctions d’échange, de tip et de communauté sur sa plateforme dédiée « Creator Coin ». Malgré une adhésion initiale d’artistes et de communautés de niche, le projet a échoué pour plusieurs raisons :

Architecture hautement centralisée : pilotage sur une blockchain privée, sans contrôle effectif des actifs par l’utilisateur ;

Inflation excessive des récompenses : émission continue de tokens RLY pour attirer les créateurs, diluant la valeur ;

Absence de sortie : les détenteurs de sous-tokens se retrouvaient souvent piégés sans liquidité, perdant l’intégralité de leur mise.

En 2023, Rally a annoncé la fermeture de la plateforme et la suspension des remboursements, constituant un cas d’école en matière de dérive de l’économie du contenu crypto.

3. $STARS (Starname) : tentative avortée de binding d’identité on-chain

$STARS voulait promouvoir des interactions sociales et des incitations tokenisées via un système de pseudonymes/identités sur chaîne. Mais il a échoué sur plusieurs points :

Réseau d’utilisateurs trop restreint : la base se limitait à la communauté Cosmos, sans boucle incitative pour les créateurs ;

Pas de vrai scénario d’interaction : fonctionnalités sociales limitées à l’enregistrement et l’affichage d’identifiant, sans mécanismes de contribution ;

Fossé entre attentes et réalité : vendu comme le « ENS social », le projet a attiré des capitaux spéculatifs, mais la réalité n’a pas suivi.

Aujourd’hui, $STARS a quasiment perdu toute valeur, illustrant la faiblesse d’un modèle « identité d’abord, social ensuite » sur la blockchain.

Enseignements clés

Les principales leçons de ces échecs :

Sans « liens authentiques avec les créateurs », le jeton social reste une coquille vide à vocation spéculative ;

Sans « contrôle effectif de l’actif en chaîne », la confiance des utilisateurs ne peut être maintenue ;

Sans « dynamique continue de contenu et d’interaction », la croissance ne sera qu’éphémère ;

Sans « vrai mécanisme de sortie et de recyclage des tokens », le système d’incitation finit par s’effondrer.

Conclusion : le futur des jetons sociaux est engagé, un tournant s’annonce

Les jetons sociaux connaissent un point d’inflexion majeur entre la génération 1.0 et 2.0. De l’expérimentation spéculative fondée sur la « monétisation de l’humain » à l’économie protocolaire du « réseau social comme infrastructure », la montée en puissance de projets comme Kaito, philand ou PENGU marque la sortie du schéma réducteur d’« achat et revente de personnalités » au profit de modèles fonctionnels

Partager

Contenu